5月23日凌晨

上海中环线被大货车压断

上海中环线被大货车压断

23日0时许,一辆装载电线杆的卡车(沪D39066)行至中环线(内圈)真华路至万荣路匝道之间时发生单车事故侧翻,致车上水泥电线杆翻落下高架桥落至地面(沪太路、汶水路口),高架路段主桥面翘起损坏,现场车辆无法通行,无人员伤亡。目前肇事驾驶员已被民警控制。市公安局分管领导已赶赴现场指挥处置,市应急联动中心已告市交通委、安监、民防等单位到场协助处置。请广大车辆及驾驶员提前绕行。

群众的眼睛是雪亮的,多位网友实时在微博爆出上海中环断了!被大货车压断了!柱子塌了,整个路面好几度倾斜!

据赶到现场的记者了解到,12点10分,旁边居民听到剧烈响声,“地动山摇,响了好几声,赶紧出来看,有水泥柱带下来了。”现场目击者称,装着水泥管柱(打地桩)的卡车撞向高架护栏。事发后一位司机,170左右,被警方带走。

现场照片

5月23日下午

认定事故责任人 拟定临时处置方案

认定事故责任人 拟定临时处置方案

上海市路政局路网中心举行通气会,介绍当天零时许发生的上海中环线高架被撞事故基本情况,以及桥梁体检测修复初步设想、路面交通排堵保畅等方案。

上海市路政局副局长李俊表示,目前公路最重载重标准是55吨,但上海中环路是禁止通行货车的,也达不到这个(55吨)载重标准。肇事货车载重量高达100多吨,已经远远超过标准。

在当天的通气会现场,有记者问及此次事故造成多少经济损失,谁来承担?对此,路政部门回应称,经济损失正在测算,他们已经对企业采取财产保全措施,事故损失要向企业索赔。

此外,经检测单位、原设计单位等现场初步勘查和研究,拟定临时处置方案。方案由三项分方案组成:

一是临时稳定方案,采用钢丝锚固箱梁,并对桥梁上事故车辆和运载的物资进行卸载,同步对箱梁、立柱等设施进行检测;

二是临时支撑方案,采用钢管和千斤顶支撑;

三是修复方案,对箱梁进行复位平移,墩体和支座修复后落梁,并修复桥面。如检测钢梁和立柱无进一步结构问题,总体处置修复力争两周完成,恢复交通。

网友热议:上海市政工程公司造的中环质量太好……真心佩服。

有一张图,可以看到水泥管外径与牌照相仿,内径大约外径的一半,总共32根(有一根被遮住了),按我国的交通法规定,牌照的长度为440mm

同样,根据新闻视频里面的尺寸关系以及半挂车的标准大约可以知道管子长约11m

于是一根管子的体积为pi*(0.22^2-0.11^2)*11=1.25m3

常用的硅酸盐水泥密度一般3吨每立方米,于是一根管子就重3.76吨,32根管子就是120吨;挂车按20吨计,车辆总重近140吨

家用轿车一般重量普遍在1.5吨左右。

这意味着什么?90多辆小轿车集中压在桥梁的最外侧的一点上

还是冲击载荷!

还是冲击载荷!

还是冲击载荷!

学过振动的都知道静载和动载是完全两码事

按照这个重量,桥没塌就已经哦弥陀佛了。按照这么干,塌了也是正常,不塌恰恰是质量好的表现!

防弹衣防得住流弹,防不住炮弹。这么重的拖挂车和中环高架相比,就是炮弹和防弹衣的关系!用炮弹打中防弹衣,死是应该的,但是能留下一个全尸,恰恰是防弹衣质量过硬的表现!

事发16小时后的现场照片,现场井然有序,上下都有施工人员在修复,错位的程度似乎看不太出来了。

5月24日

受损立柱及箱体开始探伤检测 修复方案提交专家组评审

受损立柱及箱体开始探伤检测 修复方案提交专家组评审

今天是中环车祸事故发生后的第二天。记者从市路政局获悉,目前受损桥梁维修正在加紧展开,箱体及立柱开始接受检测,临时加固措施也开始实施。相关事宜完成后,一部分地面交通今天下午17点将恢复正常通行。

今天上午,桥面上的清障工作已经结束,肇事车辆以及从车上滚落下来的预制水泥管已经全部清理出去,大型吊装机械设备也全部撤离。隧道股份桥梁专家同相关政府部门及其他单位组成的专家组首次打开桥体箱梁,工作人员在箱梁开出一个小孔,检测人员进入箱体对主梁展开检测。同时,立柱也开始接受探伤。与此同时,对箱梁的固定钢索的卯杆也开始安装,将通过两根钢索来临时拉伸固定桥梁。

据施工方介绍,今天最主要的作业都在地面区域。在箱梁的顶部开了一个椭圆形孔之后,便于人员进入对箱体内部结构进行检查。箱体内部阴暗狭窄,检查人员仔细查看测量并记录在案。这些数据也将及时交给专家进行会审论证,以判断梁体的状况。同时,地面立柱的检测也已经开始。

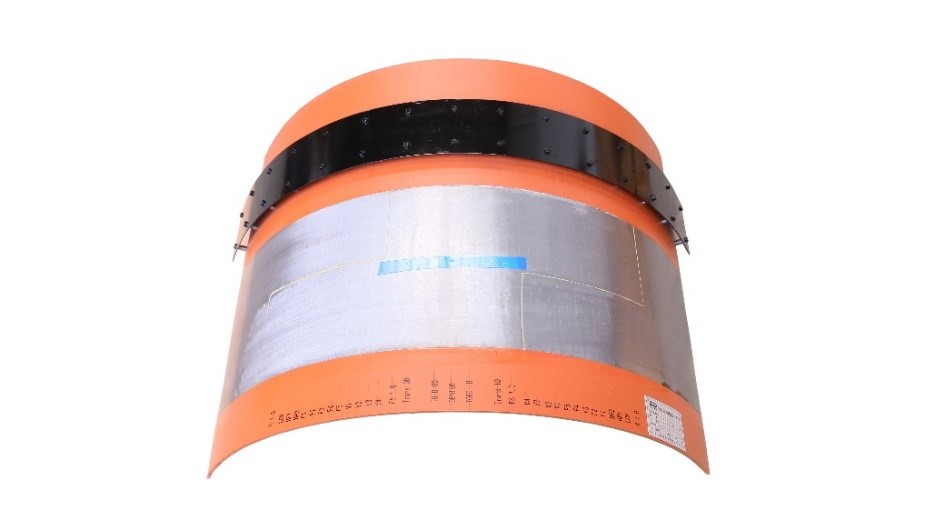

除了对桥梁展开全面检测之外,临时加固施工也在紧锣密鼓地进行。由于桥梁朝南侧倾斜,施工人员就要在梁体北侧安装卯杆。通过卯杆可以和地面的卯杆通过一根铁索进行拉伸,这样可以对梁体进行临时加固。在这些工序完成之后,地面的封闭区域有望在今天恢复交通。

目前,桥梁墩台附近的区域要围合封闭起来进行路面开挖,在桥梁原本的承台建立工作平台。“以后要对箱梁进行支撑,要用千斤顶,都是在这个平台上作业,要把损坏的支座、垫石全部更换掉后再将箱梁复位。”隧道股份市政养护成基公司总经理助理顾宏表示。据悉,复位的围合施工区域也需要占用沪太路、汶水路路口的小部分道路,但不会阻隔双向通行。

据介绍,桥体的箱梁进行复位平移后,墩体和立柱也将先后修复,然后整修桥面,最后要对桥梁的伸缩逢进行修复。关键是箱梁和立柱,要看检测结果如何。如果立柱和箱梁没有大的损坏,无严重的结构问题,总体处置修复力争两周完成,期间要经过专家评审,确认没有安全问题后恢复交通。 如果梁体和立柱损坏严重,那么修复的时间还要延长。目前主线的地面交通局部先争取恢复,这样对交通状况会有利些。

5月30日

上海中环力争在6月7日前完成修复 降低对考生影响

上海中环力争在6月7日前完成修复 降低对考生影响

大华地区居民:想弃车走回家

根据上海路政部门提供的5月30日早高峰路况来看,受中环内圈沪嘉立交至沪太路封闭影响,中环内圈真华路下匝道从6:15开始拥挤,截至10时仍处于拥挤状态;中环外圈原平路至沪太路从6:50开始拥挤,7:26拥挤延伸至沪嘉立交,7:39拥挤延伸至中环共和立交,至8:15恢复畅通。内环内圈金沙江路至广中路自7时起明显拥挤,截至10时尚处于拥挤状态。

此外,西侧三条高速公路也显现出不同程度拥堵:S5沪嘉高速市区方向,祁连山路至汶水路下匝道自8时50分出现拥挤,截至10时仍持续拥挤状态;G2京沪高速市区方向,外环立交至万镇路自6时37分开始拥挤,截至10时仍处于拥挤状态;G50沪渝高速市区方向,中春路至外环沪青平立交自6时06分开始拥挤,截至10时仍持续拥挤状态。

“中环部分路段封掉后,每天上下班高峰,真华路出口都要排上几百米长队。”5月30日,大华地区受访市民纷纷向澎湃新闻记者表示,自中环事故后,大华地区地面路况受影响拥堵不堪。

“昨天(5月29日)晚上回家,我从中环真华路口下去开到家,开了整整一小时。”市民叶女士家住汶水路行知路,她告诉澎湃新闻记者,原本这段自驾路程只需要10分钟左右,“我都要弃车走回家了。”

同样住在大华地区的王女士告诉澎湃新闻记者,过去乘坐的112路公交车从新村路站上车后,往市区方向坐一站路需要近半小时,令她没想到的是,周末行车全天也呈现出十分拥堵的状况。“从中环入口处开到最近的真华路下匝道,短短1公里路需要花费整整1小时。”王女士说道。

记者从路政部门获悉,5月28日、29日是中环事故以来首个受影响的周末,沪嘉高速入城车辆也显现出拥堵状态。

“受周末大雨影响,周末入城车辆略少,但G50、S5沪嘉高速流量较大。中环内圈中断,要连接南北高架,可以从外环走南北高架。如果要去迪士尼,从江苏方向过来的车可以走G15或者G1501绕到S32去,这样就不用进城了。不少外地入城游客利用手机导航应用程序自驾途径此处,导航没有提示该路段有封路情况需要绕路。”上海市路网监测中心相关负责人表示,目前中环修复正在按照计划有序进行。

搭建工作平台

路政部门:力争在高考前完成修复

5月30日,中环高架内圈沪太路侧倾箱梁抢修进入第8天,记者从现场指挥部获悉,总体两周的修复计划没有变化,力争在6月7日高考之前完成。

维修人员进行钢支撑加固

维修人员进行钢支撑加固

从隧道股份获悉,上海中环线受损的箱梁正在修复中。根据修复方案,首先需要在承台上架设钢管支撑梁体,“撑起”上千吨的大型高架箱梁,使其恢复平衡,为后续顶升平台施工打下基础。

记者从上海市路政局获悉,目前现场修复工作进展顺利。西两侧立柱周边各架起了6根钢支撑,并全部采用槽钢加固完毕;两侧的工作平台均已搭设完成,正在进行围栏设置和平台加固。用于顶升的钢托架已经运抵现场。需要更换的四个支座正由生产厂家加紧赶工,预计6月1日送至现场。

目前,梁体顶升方案、钢箱梁桥面铺装施工方案正在进一步深化和细化完善中。顶升复位过程中,抢修单位与监测单位密切协作,使顶升施工与梁体监测数据同步控制。根据监测单位加密观测数据显示,钢梁目前位移无变化,处于稳定状态。

隧道股份表示,采集修复过程中的相关数据,将桥梁修复作业的精度控制在厘米级别。“待千斤顶安装就位后,就将进入钢箱梁的顶升复位阶段。”现场相关负责人表示。

公交公司制定临时预案为高考做准备

上海市中环线事故后,北部、西北部的交通出行受到严重影响。

澎湃新闻记者从巴士五公司获悉,途经沪太路路段的159路、963路、58路、185路、762路等10路的营运秩序受到极大影响,汶水路原平路站、汶水路行知路站、沪太路汶水路站、沪太路余庆桥站等多个站点因路阻原因,无法正常停靠。

经过调整,5月23日起上述10条公交线路实施绕改道措施,线路由南向北行驶至沪太路余庆桥原地调头循原线到达目的地;线路由北向南行驶至沪太路大场立交桥转盘调头循原线到达目的地。551路汶水路沪太路、汶水路真华路(双向招呼站)采取临时封站措施。

由于高考6月7日、8日都是工作日,届时是否会出现早高峰地面拥堵与高考考生出行叠加的情况,令不少家住普陀大华地区的家长感到担心。

“现在地面情况已经是这样了,地铁也比较挤,我们可能要提前1小时出门了。”考生家长陈女士表示。

“针对近期的特殊情况(指中环事故后的拥堵情况),我们会密切监控途经学校的线路运行情况,尤其是159路公交车,经过的学校较多。”5月30日,巴士五公司相关负责人接受澎湃新闻记者采访时表示,该公司已制定出临时预案应对高考,“我们通过巴士的路网调度图像监测,来观察道路拥堵情况,一旦道路出现拥堵,我们将采取3种措施应对:首先是发大站车,跳过一些小站点,直接停靠重要站点;其次是区间行车,相关驾驶员接到通知后将在部分站点调头行驶;如果以上方案不奏效,那么我们会增派运力支援。”

5月30日,上海市城市交通运输管理处相关负责人表示,高考期间出租车企业也会一如既往承担调度工作,优先保障考生的叫车需求。“受中环事故影响,我们还是要提醒考生,出行前留足够的提前量。”上述负责人表示,相应公交线路也会增加一定的运量。

6月5日

上海中环抢修14天:200多名抢险人员每天睡3个多小时

上海中环抢修14天:200多名抢险人员每天睡3个多小时

右一为中环设施抢修指挥部总指挥李俊

6月3日凌晨3时40分,在绵绵阴雨中,最关键的顶升过程顺利完成,上海中环内圈受损梁体基本恢复水平状态。已在现场近4个小时的中环设施抢修指挥部总指挥李俊,一颗悬了12天的心终于放了下来,回到仅有几步之遥的临时办公室,安心地睡了三个小时。

右边蓝衣服的为张新国

同样松了一口气的,还有隧道股份路桥集团的张新国。他盼望着,能尽快回家陪伴在尚未满月的女儿身边,并照顾刚经历过分娩之痛的妻子。这12天里,他只回过两次家,每次都是凌晨1时后到家,早上6时不到就已出门,只能在出门前匆匆看几眼还在熟睡中的孩子。

5月23日,一场发生在凌晨的中环高架交通事故,导致半座城市的交通几近瘫痪。多个专业抢险团队临危受命,200多名抢修人员夜以继日,挑起高架抢险重担,把事故危害降到最低。

6月5日晚8时,中环高架内圈主线沪嘉立交至沪太路区段正式开放交通,同步压缩地面封道范围。这一天,张新国的女儿恰好满月。

抢修队伍的集结

5月23日零时10分许,两辆装满预制管桩的超载挂车违规驶上中环线高架道路,在汶水路、沪太路附近,其中一辆撞击防冲墙并倾覆,导致该处中环梁体发生横向倾斜,中环线交通受阻中断。

管桩半悬在高架桥边,梁体随时可能倒塌,如此惊心的一幕,以前从未在上海出现。凌晨1时许,还在睡梦中的上海市交通委路政局副局长李俊,被一阵急促的手机铃声惊醒。简单了解情况后,他立即赶往现场,此时,养护公司、检测单位等抢险队伍都已迅速集结。

两个管桩吊在半空中,一车管桩压在桥上,险象横生。眼前的情景,让李俊的心吊到了嗓子眼——被撞坏的梁体不仅有外移,而且有侧倾,如果外移或者侧倾的角度再大一点,就很有可能坠落,其后果不堪设想。如何消除安全隐患,完全扼杀继续掉落的可能性,成为当务之急。

随后,上海市政府、市公安局、市应急办、市交通委负责人也赶到现场,立即召开紧急会议,成立设施抢修指挥部,研究制定事故处置方案。在检测单位、原设计单位等方面的共同讨论下,抢修方案初步确定,由临时稳定方案(卸载、检测)、临时支撑方案、修复方案三项分方案组成。

这时,天空才刚蒙蒙亮。

8时许,29岁的隧道股份路桥集团机械施工公司总工办常务副主任张新国接到了电话,要求他带着兄弟们立即赶往现场,临时支援一下清障工作。张新国抱了抱才出生19天的女儿,便出了家门。没想到,仅仅一天后,“临时支援”就变成了“现场总协调”,此后长达14天的抢修中,他只回过两次家,每次都是后半夜到,天亮前走,与孩子短暂的相伴,都成为奢侈。

蔡辉

蔡辉是隧道股份路桥集团机械施工公司的起重班班长。当天凌晨,当他接到电话赶赴现场抢修时,也接到了另一个通知:整个抢修工作要在二十天内完成。蔡辉的第一反应是,这绝对不可能的,“难度太大”。此后12天,每天都长达20多个小时的高强度作业,让蔡辉觉得,这样的经历一辈子都难以忘记。

市政养护成基公司总经理助理顾宏也早早赶到了现场。他每天的工作,主要是配合检测单位,对检测出的受损情况进行修复和养护,此后十多天,每天都只能睡3-4个小时的他心里很清楚,修复过程中的每一步都至关重要,他所承担的工作,同样容不得一点马虎和懈怠。

连续奋战36小时

进入早高峰,中环附近多条高架、地面道路的交通告急。6:40时起,中环内圈桃浦路拥堵至古浪路,然后逐步蔓延至金沙江路,呈红色阻塞状态;中环外圈6:30开始,中环共和立交至沪太路拥挤,逐步严重呈阻塞状态,10时以后路况逐步缓解,但仍呈拥堵状态。西部区域,S5沪嘉高速、G2京沪高速、G50沪渝高速也严重拥堵,直至午间时分才略有缓解。

上海的城市正常运行受到严重影响。指挥部和抢修队必须与时间赛跑,以最快的速度完成抢修。卸载与清障是第一步,也是极其重要的一步,这一步一旦完成,潜在的严重安全隐患就能基本消除。

方案一旦确定,便立即进入实施阶段。隧道股份迅速派出近150名专业抢险员,登高车、吊车等特种车辆和应急处置车辆33辆赶赴现场开展抢险作业,张新国就是其中一员,与他同时在第一时间参与抢险的,还有20多名公司同事,以及其他公司的近百名技术人员。

现场管桩四处散落,肇事货车受损严重,该从何处开始做起?答案是:优先排除最大隐患。当天上午,抢险工作的首要任务,是清除高架上高危管桩,即将悬挂在高架外侧的断裂水泥管吊运至地面封闭区域,并对桥上散落管桩进行分批吊离。为防止卸载过程中桥面发生回弹,避免对清障抢险过程造成二次事故,清障抢险队伍在倾斜端口用橡胶支座临时加固,形成相对稳定的桥面结构,以保证清障工作的安全进行。

9个小时的连续作业后, 16:30,全部三十余根管桩基本清理完毕,桥体安全隐患大大减小。

临近傍晚,另外一项抢险作业——清吊受损超载货车展开。抢险队伍通过实施监控测量桥梁的受力和倾斜程度,不断加固桥体,及时、科学调整起吊清障方式。

22时,抢修队伍开始对立柱上部支座进行垫实。24日凌晨,对受损的钢梁采用千斤顶顶升和橡胶支座进行临时加固,在桥墩立柱上设置固定钢箱梁的钢拉索的支撑点。16时前,支撑点设置完成,钢拉索支护完毕,防止钢梁倾覆,并做好事故现场高架和地面道路的封闭隔离措施,以保障后续修复工作的顺利进行。17时开始,中环事故区域部分道路恢复交通,大大缓解了拥堵状况。

至此,现场抢险人员已连续拼搏奋战超过36个小时,整夜未眠。

边做边改的方案

清障完成后,进入第二阶段,即梁体修复阶段。高架桥钢梁同时发生水平位移和横向倾斜,桥面最大高差处达到约40厘米,这种情况在上海还从未发生过。采取怎样的维修方案,才既能确保安全,又可行而有效,成为摆在总指挥李俊和抢修队伍面前,最大的困难。

事故发生之日,距离高考仅有15天。指挥部和抢修队伍给自己定下的期限是14天,他们希望中环线受损路段能在高考前实现通车,给考生和家长一颗定心丸。但摆在面前的,是十分艰巨的任务。

除去最初清障、最后清理阶段,一共只有10天。没有类似的经验,也没有充分的时间。“如果去大量研究全国、乃至全球经验,并进行逐一比对,选择最优方案,至少也要一个礼拜,但我们没有时间。”李俊说,抢修队伍必须在最短的时间内,尽快确定最合适的、能确保安全的、又可行有效的方案。

23日上午,指挥部、设计单位、检测单位、施工单位、专家就已齐聚现场进行会商,中午便已制定初步方案,并得到市政府的认可,但仍有很多细节没有讨论清楚。25日,方案雏形确定,并交由市建委科技委的专家进行评审。尽管专家对方案总体持肯定态度,但安全问题容不得一点马虎,原方案中的多处安全隐患被一一指出,需要继续修改完善。

时间不等人,但安全隐患必须提前消除,做到万无一失。指挥部决定,对初步确定的维修方案,确定的部分先施工,在施工过程中再对原方案进行不断修改。包括张新国在内的多名技术骨干人员,也先后参加了多次方案的研究、讨论会,从各自熟悉的技术领域,提出自己对优化方案的建议。

维修方案的重要性,一线抢修工人感触同样深刻,抢修的每一步,都充满风险和挑战。“比如上托梁安装这一步,其难点在于起重的高度受限,另外由于上托梁紧贴梁体,但安装时又不能触碰梁体,压力相当大。” 蔡辉说。

从23日凌晨开始,抢修人员就很清楚,抢修过程中每一步都很关键,一步错步步错,因为每一步都直接影响到下一道工序的开展,以至影响到抢修进度。恢复通车前的每一天,蔡辉的神经都绷到了最紧,但他也更加坚定了要早日完成工作的决心,“只想着早点修好,然后倒头睡一觉。”

用时7天的管桩平台搭设

24日18时许,完成前期卸载和清障工作的张新国和他的同事们,离开了抢修现场。他们以为,此次临时支援工作也就基本结束了。然而,仅仅过了1个多小时,张新国又接到了电话,电话里,他被告知,自己所在的隧道股份路桥集团,被要求作为此次抢修工程的牵头单位,他和同事们必须返回现场,直到中环通车。

25日,维修方案提交住建委科技委专家评审并原则通过,将按照顶升梁体、梁体复位、修复桥面、拆除支撑四个阶段逐步开展。中环事故造成桩号为ZN834-ZN835立柱间的中环桥面出现约40厘米的高差,同时还有一定的水平位移,梁体顶升就是要“消除”这40厘米的高差和水平位移。只有完成了顶升工作,才能接着更换事故中损坏的高架桥支座。

26日,桥体修复工作正式启动。当天,施工人员对承台尺寸等关键数据进行了全面复核,相关材料及设备也陆续到位。首先要做的,是在承台上架设钢管支撑梁体,使其在利用千斤顶平移的过程中,恢复力的平衡,这是后续顶升平台施工的重要基础。

顶升梁体是这次中环高架侧倾箱梁抢修的关键阶段,而在实施这一步之前,“关键”的“基础”是把12根高约18米、重约50吨的“擎天柱”——钢结构支撑柱在中环现场,实现严格控制下的拼接、吊运和安装作业,以支撑上千吨的高架桥箱梁。

由于运载支撑材料大型车辆进场作业必须在夜间进行,因此对现场时间把控要求非常高。从进场到现场测量,每一项工序都精准地“掐”到分秒。而在保证修复效率的同时,隧道股份也密切关注安全工作,采集修复过程中的相关数据,将桥梁修复作业的精度控制在毫米级别。

然而,刚在承台上架设钢管时,便遇到了意外状况。18米高的管桩平台,是后续工程中最关键的顶升阶段的重要基础平台,必须确保安全,做到万无一失。但施工人员发现,原先的承重平台,缺少了一个角,必须先补全,才能继续架设。在架设钢管的过程中,为了保证管桩平台的稳定性,施工方采取了多重加固的措施。

26日,又是一个不眠夜。

隧道股份路桥集团对受损钢箱梁底面及下部结构进行高精度激光点云扫描,至27日凌晨3时,完成相关数据采集,通过专业软件建出钢托的理论模型,并进行模拟安装,为实际施工时的精准度提供技术参数和指导。27日凌晨,抢修作业人员将6根高达18米的钢结构支撑柱拼接完成。凌晨5:15时,东侧立柱承台上竖起了第一根钢支撑,到当天下午14时许,东侧立柱旁边6根临时支撑安装完毕。

架设钢管,槽钢加固,搭设平台,设置围栏,吊装钢托架......经过连续多日不分昼夜的施工,到6月1日,东西两侧立柱周边各架起了6根钢支撑,并全部采用槽钢进行了加固;两侧的工作平台搭设加固完成,四周设置了围栏。同时,用于顶升的钢托架已经吊装至支撑平台,待钢托架和千斤顶就位后,就可实施梁体顶升。

至此,管桩作业平台已基本搭设完成,前后共用了7天时间。而根据此前的预计,这项工作只需要3天即可。“虽然实际耗时比预计要超出一倍,但管桩平台的搭设,涉及至关重要的安全问题,丝毫急不得。”李俊说。为了尽快恢复中环内圈交通,施工人员夜以继日,其中,仅用了72小时就将12根“擎天柱”安装到位。

最关键的顶升:不容任何闪失

在搭建管桩平台的同时,顶升方案也已在不断深化和细化中完成,详细分解到每一个工序,每一个步骤。重点是控制顶升前局部支撑、钢托架衬垫和过程中水平力的控制。顶升方案明确,顶升复位过程中,抢修单位与监测单位将密切协作,使顶升施工与梁体监测数据同步控制。钢箱梁桥面铺装施工详细方案已编制完成,并经现场指挥部成员反复讨论和优化。

6月1日凌晨,上海入汛后的首场暴雨如约而至,上海中心气象台拉响今年首个暴雨橙色预警,上海市防汛指挥部启动II级应急响应。但是,为了保证维修进度,现场施工没有间断,只是明确了六项安全防范措施,包括安全用电、吊装安全、焊接安全、个人防护等,做好现场安全管理工作。抢修队伍继续在夜雨中施工,争分夺秒,与时间赛跑。

2日,梁体顶升关键阶段的所有准备工作有条不紊地进行。抢修队伍对现场东侧、西侧钢托架再次进行检查和拉紧,增加固定和限位装置,确保与梁底密合程度良好。用于顶升的千斤顶于当天15时已吊装到位。现场指挥部对顶升方案再次进行了细化讨论,并由施工单位、顶升专业单位、监测单位三方进行了细致对接。

6月3日凌晨0时,沪太路汶水路周边道路封闭,整个修复工程中最关键的梁体顶升正式开始实施。随着东西两个作业平台上千斤顶的缓缓启动,侧倾的梁体被缓慢地顶起,1毫米2毫米……凌晨2:30,顶升工作大约完成了一半的工作量,侧倾的角度越来越小。从实时监测数据看,梁体始终处于平稳恢复状态。随后,顶升工作在逐步加快。凌晨3:40,梁体倾斜角度基本恢复。4时,沪太路汶水路周边地面道路提前恢复交通。

“顶升是检验之前成果最重要的一步了,行不行,就是那一瞬间,如果顶的位置不对,下面承载有问题,轻则前功尽弃,严重的话就塌了。”蔡辉说,在现场的每一个人,精神都高度紧张。正在进行顶升施工时,蔡辉接到了家人的电话,心中百感交集,“家人是比较支持的,他们知道今天很关键,但不知危险性有多大。”

3日上午9:15时,箱梁完成横向复位。当天22时,经过286小时的彻夜抢修,中环事故中受损的桥梁球钢支座顺利移除,新的球钢支座“植入桥体”,开始发挥“撑起”中环高架的重任。高架箱梁的“3D凌空复位”也顺利完成,重达800吨的高架箱梁“合骨复位”。顶升、复位这两大抢修步骤的顺利完成,标志着桥梁结构修复基本告一段落,上海中环修复工程全面进入桥面修复阶段。(完)

技术科普:公路桥梁的无损检测

随着现代化建设事业的蓬勃发展,公路桥梁使用年限的增长,以及交通荷载的增加,使得公路桥梁事故时有发生,现代桥梁检测就成为了重中之重。

传统的方法是对公路桥梁随机选点,钻孔取样,在室内对所取样本进行分析和处理,从中获取各种有价值的工程参数。但是这种方法具有相当的局限性,桥梁的无损检测技术作为快速、直观,且能够显示道桥内部状态的检测设备和技术手段,能够弥补传统方法的不足,它在开展道桥无损检测技术研究、建立科学的评价体系、改善路面设计等方面具有重要的意义,也必将带来道桥改造方案的优化和公路桥梁管养水平的提高。

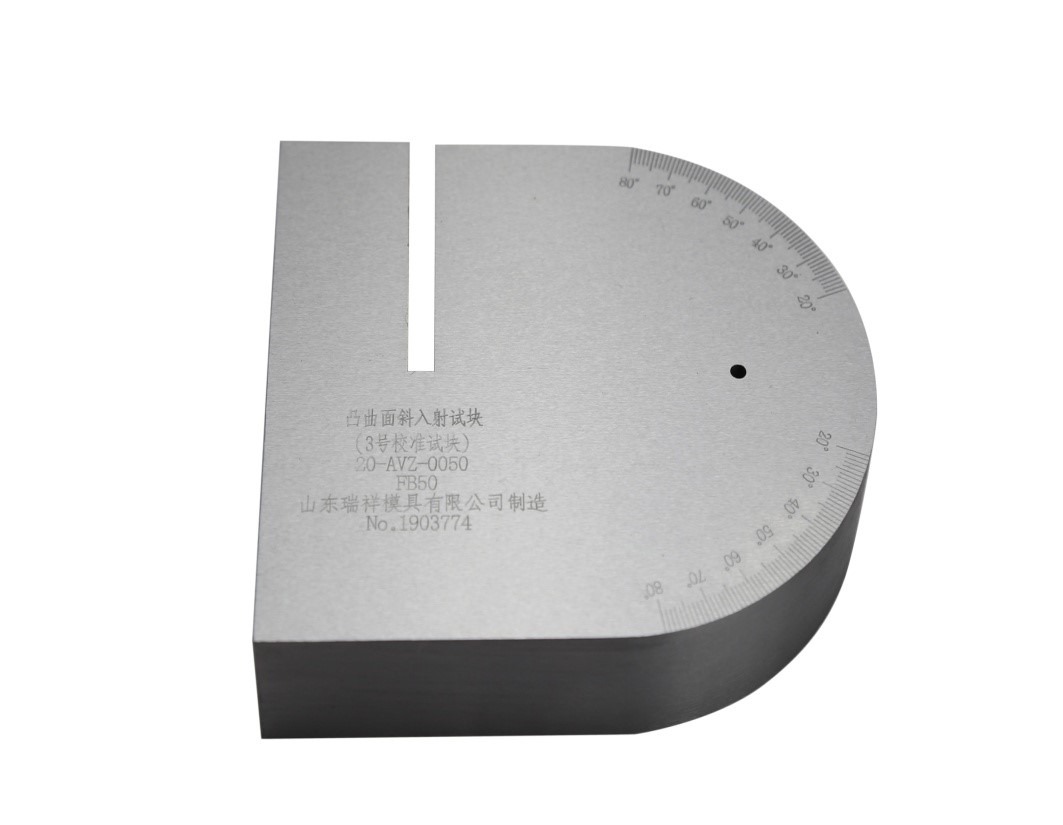

能应用到公路桥梁上的无损检测方法包括超声检测、磁粉检测、渗透检测、红外检测、声发射、自然电位检测、冲击回波检测、X射线检测、光干涉、脉冲雷达、振动试验分析等。

延伸阅读:

桥梁大型混凝土构件的超声波CT检测

钢箱梁桥焊缝的超声波探伤

预应力桥梁波纹管注浆质量检测

桥梁预应力孔道压浆密实度的无损检测方法

红外热像技术在混凝土检测中的应用现状和发展趋势

超声测强技术在混凝土结构强度验收中的应用

高架桥梁可以穿上“全身健康监测仪”