本文作者:仲守亮

上海材料研究所增材制造研发与应用中心技术总监,从事粉末冶金工艺和粉末冶金材料研究开发达三十多年,共参加科研项目二十多个,其中承担部、市级项目负责人的有十多项,发表论文二十多篇,获得发明专利四项。兼任中国金属学会高级会员、中国金属学会粉末冶金分会委员、中国粉末冶金联盟专家委员会委员、《粉末冶金技术》,《粉末冶金工业》杂志编委、上海市金属学会粉末冶金专业委员会副主任、上海市机械工程学会粉末冶金专业委员会委员等。

上海材料研究所增材制造研发与应用中心技术总监,从事粉末冶金工艺和粉末冶金材料研究开发达三十多年,共参加科研项目二十多个,其中承担部、市级项目负责人的有十多项,发表论文二十多篇,获得发明专利四项。兼任中国金属学会高级会员、中国金属学会粉末冶金分会委员、中国粉末冶金联盟专家委员会委员、《粉末冶金技术》,《粉末冶金工业》杂志编委、上海市金属学会粉末冶金专业委员会副主任、上海市机械工程学会粉末冶金专业委员会委员等。

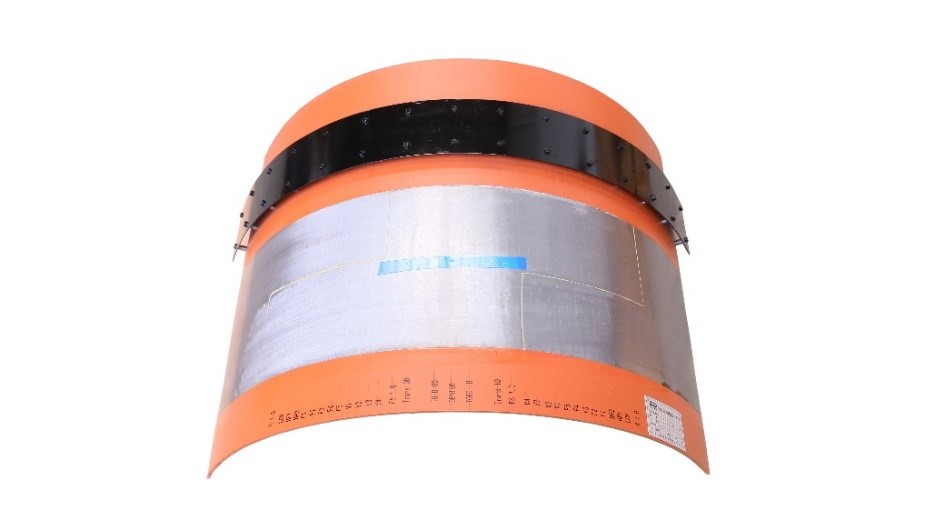

图片来源:网络

最近几年经常听到3D这个词,比如3D电影、显示、扫描、3D打印技术。首先我想给3D打印技术做一个比较完整的定义,3D打印技术是在计算机中将物体的三维模型通过分层软件分成若干层,通过3D打印设备在一个平面上按照分层图形、将塑料、金属甚至生物组织活性细胞等材料烧结或者黏和在一起,逐层累计叠加最终形成一个物体。

3D打印技术的特点:制作周期短、个性化制造、制作材料多样、制作成本相对低、应用行业领域广。

根据3D打印技术的特点以及所使用的材料,我们分为五大类,光敏固化成型、熔融沉积成型、选择性激光烧结、分层实体制造,最后的3D打印技术。

光固化以液态光敏树脂为原材料,在计算机控制下对紫外激光对液态树脂逐点扫描,产生光聚合反应,如此反复直至完成整个零件的固化成型。

分层实体制造:根据临建分层几何信息,切割箔材和纸张等,将所获的层面粘接成三维实体。

选择性激光烧结:采用激光有选择的逐层烧结固定粉末,叠加生成预定形状的三维实体零件的一种3D打印方法。

熔融沉积成型:将热塑成性材料丝通过加热器的挤压头熔化为液体,由计算机控制挤压头沿零件的每一截面的轮廓准确运动,以固定的速率进行熔体趁机。

图片来源:网络

下面重点讲一下金属3D打印技术。金属3D打印技术是当今3D打印技术中最前沿最优潜力的技术,可以分为三种,选区激光熔化、激光近净成形技术,电子束熔融(将激光变成高能电子束,EBM技术生产出的物件密度高、无空隙且非常坚固,制造出的零件质量更高,缺陷是高真空环境下使用,电子束枪使用起来很复杂)。

3D打印材料,现阶段制约3D打印技术发展因素的主要有两个,打印材料和设备。目前3D打印材料主要包括工程塑料、光敏树脂、橡胶类材料、光敏材料和陶瓷材料。它的形态一般是粉末状、丝状、层片状、液体状。

工程塑料,强度、硬度、耐冲击性、耐性、抗老化性均比较优秀。光敏树脂由聚合物单体和预聚体组成的,在一定波长的紫外光照射下能立刻引起聚合反应完成固化。橡胶类材料,这种材料具备多种级别的弹性,它具有的硬度、断裂伸长率、抗撕裂程度和拉伸强度,使其非常适合于要求防滑或柔软表面的应用。陶瓷材料,具有高强度、高硬度、耐高温、低密度、化学稳定性好、耐腐蚀等优异特性,在航空航天、汽车、生物等行业有着广泛的应用。金属材料,3D打印的金属粉末材料主要有钛合金、不锈钢、铝合金、高温合金等,此外还有贵金属打印材料。所有的材料当中钛合金尤其受到重视,因为密度低、强度高、耐腐蚀、熔点高、是理想的航天航空材料,特别适合利用激光3D打印技术。不锈钢是目前最便宜最廉价的3D打印材料,经常被用作首饰、功能构件等的3D打印。高温合金因其强度高、化学性质稳定,不易成型加工和传统加工工艺成本高等因素目前已经成为航空工业应用的主要3D打印材料。

金属材料之所以打印难度很大,是因为金属的熔点很高,涉及到金属的固液相变、表面扩散以及热传导等多种物理过程,需要考虑的问题包括形成的晶体组织是否良好、杂质和空隙大小等,另外快速的加热和冷却还将引起试件内较大的残余应力。

3D打印金属粉末不同于传统的粉末冶金需要的粉末特性,不仅要求粉末的纯度高,氧含量低,而且粉末的球形度高,良好的流动性和铺粉均匀性。

目前主要的制备方法是气雾化法。如果粉末的粒径越大,球化现象越严重;粒度越小,表面光度度更高,但会造成粉末团聚,流动性很差。所以3D打印必须是合适的粒径范围达到精度和流动性的统一。同样的球形度越好,流动性越好,做出来的3D构件密度越高。

我国现在3D打印技术的材料大多是国外进口,这也造成了3D打印产品成本较高,影响了其产业化进程。所以未来的任务是制定系统的标准,二是增加相应的研发投入。

未来3D打印材料发展趋势:

1.高性能的3D打印金属材料将成为技术制高点。

2.3D打印将用于新材料研制。

3.3D打印用耗材生产通用化和专业化。

图片来源:网络

3D打印技术的应用:

1.医疗领域,现在可以用3D打印制造假牙、股骨头、膝盖等骨关节技术应用越来越成熟。

2.航空航天领域,现在国内的科学家在航天器中不断的尝试用3D打印技术,显示了巨大的发展潜力,利用3D打印技术能减轻飞行器的重量同时能减少成本。

3.汽车行业的应用,通过3D打印的方法可以完成汽车零件的定型,再开模具,最后按照传统方法批量生产,可以使汽车开发成本大大降低。

4.建筑行业。运行3D打印制造建筑模型,方法快速,成本低。

5.产品的模型设计,当一个产品模型设计出来之后,通过3D打印出模型能让设计部门更好的改良,做出更出色的产品。

目前3D打印的设备和材料,普遍比较昂贵,并且在规模化生产方面不具备优势,相比传统的材料,3D材料的选择局限还是比较大的;3D打印的精度和速度还存在一定的冲突。

图片来源:网络

1.未来将会开展更多样的3D打印材料,如智能材料、功能梯度材料、纳米材料、复合材料。

2.提升3D打印的速度、效率和精度,开拓连续打印、大件打印、多材料打印的工艺方法,提高成品的质量、力学和物理性能。

3.3D打印的体积小型化、桌面化、成本更低廉、操作更简便。

整体来说3D打印技术实质上反映了制造业向智能化不断演进的过程,智能化、云端化、网络化、数字化将是3D打印技术未来得重要特点。

来源:盖世汽车网