北京时间10月17日早晨7点30分,“神舟十一号”载人飞船在中国酒泉卫星发射中心成功发射升空。“神舟十一号”是中国建造并发射的第11艘太空飞船,也是中国第6艘载人飞船,它由“长征二号”F运载火箭发射,搭乘景海鹏和陈冬两名男性航天员,将与上个月发射的“天宫二号”对接。其目的是为了更好地掌握空间交会对接技术,开展地球观测和空间地球系统科学、空间应用新技术、空间技术和航天医学等领域的应用和试验。

搭乘“神舟十一号”上天的两位宇航员景海鹏和陈冬。图片来源:央视新闻

细数“神舟”系列家族成员

“神舟”载人飞船是我国自行研制的,用于天地往返运输人员和物资的载人航天器,利用了国际第三代载人飞船技术,具有完全自主知识产权及鲜明的中国特色。“神舟”载人飞船可一船多用,既可留轨观测又可作为交会对接飞行器,满足天地往返的需求。

“神舟”号飞船采用“三舱一段”,即由返回舱、轨道舱、推进舱和附加段构成,包括13个分系统,与国外第三代飞船相比,具有起点高、具备留轨利用能力等特点。神舟系列载人飞船由专门为其研制的“长征二号”火箭发射升空,发射基地都在酒泉卫星发射中心。

“神舟一号”和“神舟二号”飞船都是无人飞船,“神舟一号”是中国实施载人航天工程的第一次飞行试验,具有里程碑式的意义,而“神舟二号”在“神舟一号”的基础上,首次在飞船上进行了微重力环境下的空间生命科学、空间材料、空间天文和物理等领域的实验。“神舟三号”和“神舟四号”均属于正样无人飞船,即飞船技术状态与载人状态完全一致,为以后载人飞船发射做准备。

“神舟五号”是我国第一艘载人航天飞船,主要是考察航天员在太空环境中的适应性。2003年10月15日,杨利伟随“神舟五号”飞船首次进入太空,也成为中国人心目中的航天英雄。

随“神舟五号”载人航天飞船首次飞向太空的中国宇航员杨利伟。图片来源:中国载人航天工程网

从“神舟六号”飞船开始,我国的“神舟”飞船已经具有承载3名航天员的能力;“神舟七号”飞船实现了中国航天员首次空间出舱活动;“神舟八号”飞船是我国的标准型空间渡船,与“天宫一号”于在我国甘肃、陕西上空进行了对接。“神舟九号”飞船也同天宫一号实施了自动交会对接,这是中国实施的首次载人空间交会对接,并且在此次任务中,中国首位女宇航员刘洋进入太空。“神舟十号”飞船也成功与“天宫一号”进行交会对接成功,标志着中国已经基本掌握了空间飞行器交会对接技术。将对后续的“天宫二号”、即第二代空间实验室的建设打下坚实的基础。

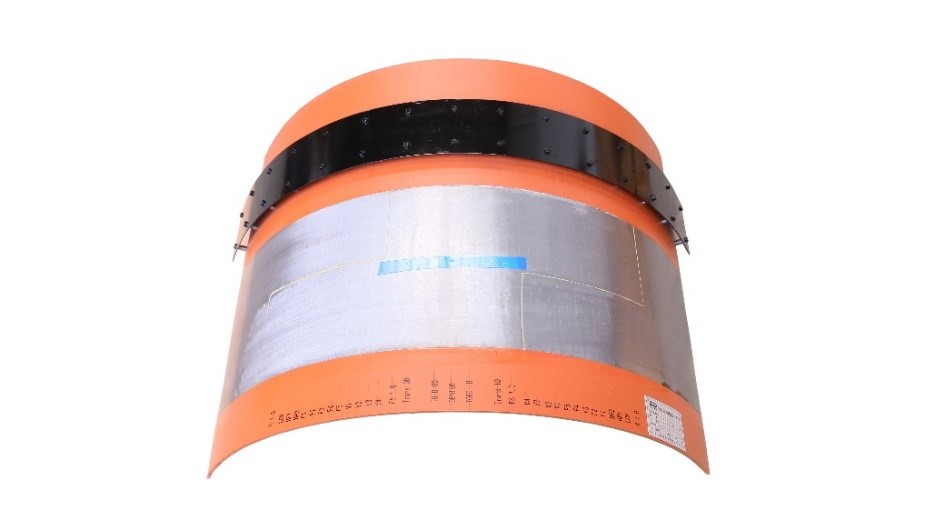

“神舟十号”船箭组合体从垂直组装厂房运出。图片来源:中国载人航天工程网

我国载人航天飞船的发展战略

1992年9月21日,我国的载人航天工程正式启动,制定了“三步走”的发展战略。

第一步是研制载人飞船,实现我国载人航天的历史性突破。这已通过“神舟五号”、“神舟六号”载人飞船完成。

第二步是突破和掌握航天员太空行走、空间交会对接两项关键技术,发射空间实验室和货运飞船,这是建造空间站的前提。这也已通过“神舟七号”航天员翟志刚进行太空行走拉开序幕,并分两阶段实施:第一阶段,通过发射“天宫一号”目标飞行器和“神舟八号”无人飞船实现了自控交会对接;通过分别发射“神舟九号”、“神舟十号”与“天宫一号”实现了自控和手控对接,这标志着我国独立掌握了空间交会对接技术。此后,我国载人航天进入第二步第二阶段,在2016年发射“天宫二号”空间实验室、“神舟十一号”载人飞船,还将在2017年发射“天舟一号”货运飞船,主要任务是验证航天员中期在轨驻留技术、在轨加注技术和未来空间站的部分新技术。

第三步是在2020年左右建成长期载人的大型空间站,将在轨运营10年以上,成为我国空间科学和新技术研究试验以及科普教育的重要基地。

2016年10月,我国发射神舟十一号载人飞船。2017年,我国将用“长征七号”运载火箭发射我国第一艘货运飞船“天舟一号”,验证推进剂在轨补加技术。“天舟”货运飞船货运载荷比将达到世界先进水平,拥有较高的运输效率。

此后,我国将以空间站建设和应用为基础,以载人月球探测为新突破,以支撑国家发展利益向地月空间拓展为目标,研究制订新形势下载人航天发展的新战略。

“神舟十一号”的主要任务

“神舟十一号”飞船主要任务为:

一、为“天宫二号”空间实验室在轨运营提供人员和物资天地往返运输服务,考核验证空间站运行轨道的交会对接和载人飞船返回技术;

二、与天宫二号空间实验室对接形成组合体,进行航天员中期驻留,考核组合体对航天员生活、工作和健康的保障能力,以及航天员执行飞行任务的能力;

三、开展有人参与的航天医学实验、空间科学实验、在轨维修等技术试验,以及科普活动。

“神舟十一号”飞船入轨后,2天内完成与“天宫二号”的自动交会对接,形成组合体,航天员进驻“天宫二号”,组合体在轨飞行30天。期间,2名航天员将按照飞行手册、操作指南和地面指令进行工作和生活,按计划开展有关的科学实验。完成组合体飞行后,“神舟十一号”撤离“天宫二号”,并于1天内返回至着陆场,天宫二号转入独立运行模式。

中国载人航天工程系统。图片来源:中国载人航天官网

“神舟十一号”有何新技术?

“神舟十一号”飞船充分继承了“神舟十号”飞船的技术状态,主要功能和技术指标保持不变。在此基础上,为满足任务要求,进一步提高可靠性安全性,以及验证未来航天技术,在三个方面进行了技术改进:

一是为满足本次任务要求,调整了轨道控制策略和飞行程序,使“神舟十一号”飞船能够适应本次任务交会对接轨道和返回轨道高度由343公里提高到393公里的要求;优化调整了货物装载布局方案,进一步提高了这次飞行任务的随行运输能力。

二是为进一步提高安全性可靠性,新配备了宽波束中继通信终端设备,显著扩大了测控覆盖范围,提升了飞船姿态快速变化时的天地通信保障能力,从而提高了航天员的安全性和飞船的可靠性。

三是为验证未来航天技术,满足未来空间站交会测量设备长寿命使用要求,对“神舟十一号”飞船的交会测量设备进行了升级换代。

刚刚过去不久的2016年10月8日,是我国航天事业创立60周年的纪念日。60年前的1956年10月8日,中国第一个导弹研究机构——国防部第五研究院成立,标志着中国航天事业的创建。航天一甲子,辉煌六十年。经过60年的发展,我国的航天事业取得了举世瞩目的成就。进入“十三五”,多个航天重大工程进入关键阶段,“神舟十一号”飞船的发射,标志着中国航天将进入全新的发展阶段。

(宋杰:清华大学航空航天学院博士、《环球科学》杂志特邀科学撰稿人。)

文章来源:环球科学微信公众号