看,蓝火!

神狐海域上空跳动的蓝色火焰,释放出深海中沉睡千年的能量,更是在谱写中国人攀登世界科技高峰的冰与火之歌!

今年5月,我国在南海试采可燃冰成功,标志着中国可燃冰科技水平达到世界一流。这其中,一位从事可燃冰研究20多年的专家功不可没,他就是可燃冰试采工程首席科学家卢海龙。

“我因为可以省去不少学费选了这个方向”

2015年10月25日,在李四光学术思想研讨会开幕式上,北京大学海洋研究院教授卢海龙捧起印有“李四光学者”烫金大字的红色证书时感慨万千:“这不仅仅是荣誉,更是一份沉甸甸的责任!”这份责任,是卢海龙在中国乃至世界地质研究领域中所负使命的彰显。

1985年毕业于北京大学地球化学专业的卢海龙,在中国地质科学院研究生部进行矿床地质学研究几年后,赴日本留学继续深造,“阴差阳错”地搭上了研究可燃冰的“探索号列车”。

卢海龙这样解释自己的“阴差阳错”:“那时候可燃冰研究是前沿科学,很多日本学生因担心无法毕业而不敢研究。我呢,则因为可以省去不少学费选了这个方向。”就这样,卢海龙选择了这一生所从事的志业。

三年留学时光,卢海龙如饥似渴地吸收知识,如琢如磨地进行实验,积累了扎实的学科基础。1998年,卢海龙成为日本第一个天然气水合物专业博士。

留学期间,卢海龙有了生平第一次跟随考察船出海的经历。当问及第一次置身茫茫大海的感受时,卢海龙的回答让人有些意外:“最强烈的感觉,就是不想干了。”

原来,因为船小,海况也不佳,卢海龙上船后兴奋了一会儿就开始呕吐。因为晕船只能靠喝糖水来补充体力的卢海龙,一个星期后慢慢适应了船上的生活,继续着魔似的研究可燃冰。

23年创造多个世界性“首次”,选择回到祖国母亲的怀抱

“我从小就学过《地质之光》这篇报告文学,李四光执着、坚毅、创新、踏实的科学精神,非常值得我们学习。”谈及地质学前辈的科学精神,卢海龙充满敬意。现实中,他也努力践行着这样的科学精神。

卢海龙心无旁骛,纯粹执着地进行科研:出海,取样,实验,研究……日复一日,年复一年,终于,一块指甲般大小的透明冰晶,让卢海龙在业界崭露头角。卢海龙与科研团队经过不懈努力,第一次真正取得了日本可燃冰的样品,证明可燃冰在日本海域的真实存在,蜚声海外。

随后,卢海龙移居加拿大。从日本海到北极冰架,从马尔马拉海到秘鲁,卢海龙在全球探寻可燃冰,不知疲倦。

多年努力换来可喜成绩,卢海龙创造了许多个世界性“首次”:首次发现多成分可燃冰成分分布的不均匀性;首次确认了H型可燃冰在自然界的存在;首次提出“地层流体抽取法”的试开采原理与方法……这些研究成果,有力地推动了可燃冰的理论研究工作,他本人也得到日本和加拿大政府的充分肯定。

一晃23年,卢海龙早已适应多年的海外工作和生活,且日本和加拿大都给予他非常优厚的待遇,导师也极力挽留……留下还是回去?祖国正是急需人才时,丰富的人才政策也向海外游子频频抛出橄榄枝。无垠大洋,没不了游子的爱国情;浪花淘沙,洗不了心中的报国志。

还是回国!2014年,海外漂泊多年的游子,回到了祖国母亲的怀抱。

“我这一生,已经过去了大半,还想为国家多做点事情”

“我国海域天然气水合物首次试采成功!”

一句简单的新闻标题,凝结着中国科研人员的无数心血,卢海龙也倾注了毕生所学。

可燃冰因其产生的能量高、污染小,且储量巨大,被国际公认为石油、天然气的接替能源。可燃冰的开采对我国具有重要战略意义。

回国后,卢海龙在北京大学组建了一支由地球化学、地质学、地球物理、微生物学等专业人员组成的天然气水合物研究团队。这支团队在开展可燃冰勘查和开发有关的基础物理、化学性质方面发挥着重要作用,为我国在南海神狐海域试采可燃冰提供了有力的技术支持。

“我研究了一辈子可燃冰,想为国家做点事,这次试采可燃冰让我有了报国的机会。”卢海龙说。

我国海域虽然可燃冰储量丰富,但储层条件并不好。卢海龙和科研团队咬定青山不放松,从试采前的勘查准备到提出地层流体抽取试采法,再到可能出现问题的预案,他们下足了功夫,做足了准备。

5月10日14时52分,点火成功!

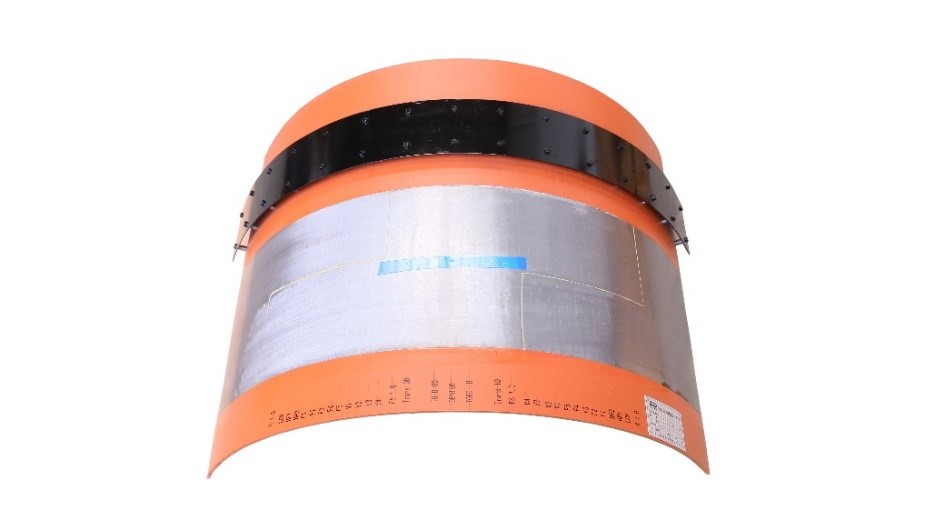

从水深1266米海底的天然气水合物矿藏开采出的天然气,点火后闪烁着蓝色火焰,令“蓝鲸1号”钻井平台上的所有人都无比兴奋……这是全球首次在泥质粉砂储层中试采可燃冰成功,在世界科技史上铸下了辉煌的烙印。

科研事业需要源源不断的新鲜血液,年过五旬的卢海龙深知为国家培养人才的紧迫性,对待学生毫无保留,悉心培养。

“卢老师非常希望把学生培养成独当一面的科研工作者,特别注重培养学生独立思考、解决问题的能力。”在博士生滕益华眼中,卢海龙时刻关注着学生的成长。

“我这一生,已经过去了大半,还想为国家多做点事情。”卢海龙说这番话时很平静,亦如那风和日丽时的海面波澜不惊,但听者却分明清晰地感受到他那一腔澎湃着的爱国赤诚……

为国家能源安全继续努力

卢海龙

《 人民日报 》( 2017年09月04日 08 版)

能源为经济发展和社会进步所不可或缺,稳定的能源供给是国家竞争力的重要组成部分。天然气水合物作为一种有潜力的替代能源,在我国海域具有广泛的分布,一旦实现对其产业化开发,对国家的能源安全和保障具有重要意义。

很幸运的是,自己所从事的天然气水合物研究与国家需求高度契合。现在国家对人才非常重视,为引进人才制定了各种优惠政策。回国后,北京大学为我提供了较好的工作和生活条件;在科研上,国土资源部中国地质调查局为我提供了所需的经费和仪器设备。在这样的条件下,我的研究工作顺利进行。

今年,我国首次海域天然气水合物试采取得可喜成果,但正如党中央和国务院的贺电中所说,这次试采成功只是天然气水合物产业化开发万里长征的第一步。为了实现天然气水合物的产业化开发,还需要在开发技术、生产方法和工艺等方面继续创新。在以后的工作中,我和团队将继续努力,争取为我国天然气水合物的产业化开发作出应有的贡献。

来源:人民日报