中国“雪龙号”极地科考船。 (新华社发)

科考队员准备释放探空气球。 (新华社发)

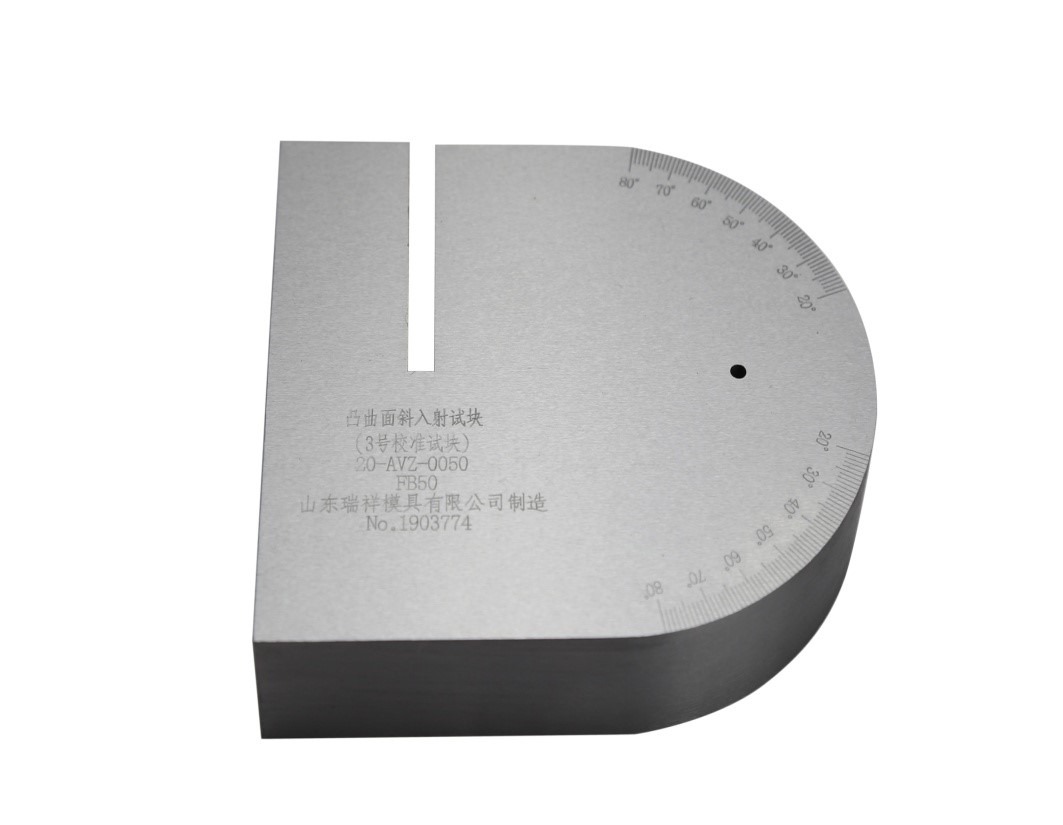

科考人员在为“海翼号”入水作业做准备。 (新华社发)

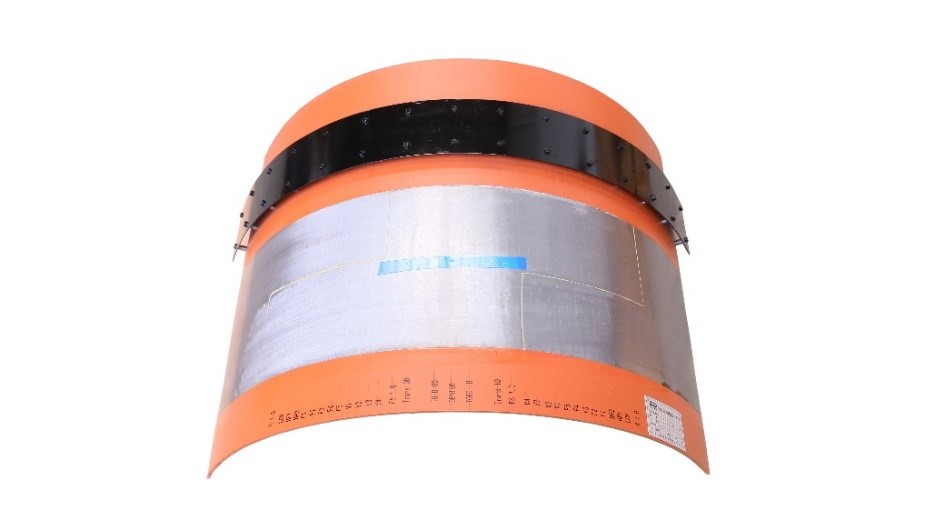

科考队员在布放无人冰站。李 岩摄

历时69天,纵横1.25万海里。近日,“雪龙号”船载着中国第九次北极科学考察队回到上海基地码头。本次科考完成了哪些主要任务?与之前进行的北极科考相比,本次科考有哪些特点?将对认识北极起到哪些推进作用?这些无疑是人们非常关注的问题。

创多项北极科考纪录

“前7次北极科考均以科学项目调查为主,第8次北极科考在业务化调查方面进行了尝试,而此次考察则是把业务化调查和科学项目调查进一步紧密结合,推动国家北极海域观监测网建设。”自然资源部第一海洋研究所副所长魏泽勋这样概括第九次北极科考的显著特点。作为本次科考的首席科学家,魏泽勋率领科考团队对预定北极目标区域进行了重点考察。具体来说,科考团队在白令海、楚科奇海和北冰洋中心区域等,进行了业务化调查,对海洋水文与气象、海冰、海洋地质、地球物理等环境要素的分布特征有了更加深入的认知,为北极地区环境气候等综合评价提供基础资料。

总结本次科考的成就时,科考队领队朱建钢强调,本次科考虽然只有69天,是历次北极科考中时间最短的,但创下了新的纪录,即实施了88个海洋综合站位和10个冰站的考察,冰站数量、冰基浮标以及锚碇观测平台的布放量均为历次北极考察之最。这从一个侧面诠释了中国北极科考的重点正在转向打造北极观监测网络、构建国家极地业务化体系。

构建天基、空基,地面、冰面、水下,全天候、立体化科考观监测网络是中国极地科考的宏伟目标。目前,中国通过发射极轨卫星已经实现了对北极地区的全面观测覆盖。比如,风云三号气象卫星曾监测到北极上空部分地区出现了臭氧洞。为了加强对极轨卫星数据的接收获取能力,2016年12月,中国在位于北极圈内约200公里的瑞典基律纳航天中心建立了遥感卫星北极接收站并投入使用。2004年7月,北极黄河科考站在挪威斯匹次卑尔根群岛的新奥尔松建立,搭建了中国北极科考永久性科研平台,具备了立体探测北极的有利条件。1999年以来,“雪龙号”作为移动科考平台为中国科学家深入极地提供了得天独厚的条件,但遗憾的是只能在夏季进入极地,进行短期现场科考。

“海翼号”北极深海首秀

工欲善其事,必先利其器。极地科考无疑是一国综合科技能力的集中体现,拥有先进的科考装备制造能力是推进极地科考取得更大成就和突破的重要基础。近年来,中国在海洋科技和海工装备制造领域取得了长足进步,为中国极地科考事业提供了有力支撑。在第九次北极科考期间,一件重要的中国海洋科技装备闪亮登场,完成了极地科考实战首秀。它就是在太平洋马里亚纳海沟创6329米下潜深度纪录的“海翼号”水下滑翔机。

7月28日5时23分,在白令海公海区域,考察队员把“海翼号”水下滑翔机缓缓送入海中。它缓缓游动,没入深海,了无踪迹。当然了,它并不是茫无目标地在深海中乱窜,而是根据给予的指令,一刻不停地工作。它通过调节自身浮力和姿态,在水中滑行,沿着类似一个个大型“V”字的轨迹,在水面到水下1000米处之间往复运动,在此过程中,观测监测从表层到1000米深度处的海洋剖面,并将相关观测数据通过卫星传输回国内。1个多月后,“海翼号”完成了使命,成功回收。据测算,期间,它在水下自主航行了500海里,获取了229个温度、盐度剖面,成功实现对白令海海盆和陆坡区连续、高密度观测。

对“海翼号”在白令海的探测,魏泽勋表示,白令海是太平洋和北冰洋海水交换的必由之路,“海翼号”得到的相关数据将对研究北冰洋动力环境和水文结构具有重要意义。白令海峡作为“冰上丝路”的枢纽,“海翼号”在此海域的探测信息将进一步完善相关数据,对将“冰上丝路”建设成沟通东西方的“黄金水道”具有很高价值。

自主装备建设“无人冰站”

建立“无人冰站”,进行全天候极地考察,弥补只能夏季短期进入的缺憾一直以来是中国北极科考的任务之一,尤其对于第九次北极科考团队来说,这项工作更是重中之重。

什么是“无人冰站”呢?据中国极地研究中心极地海洋学研究室主任何剑锋介绍,“无人冰站”是一个形象说法,是简称,其全称是“北极海—冰—气无人冰站观测系统”,是“十三五”国家重点研发计划重点专项中“极地环境观测/探测技术与装备研发”项目的研发课题之一。这类观测系统的特点是适应北极极端环境,实现无人值守,自主运行。其采集的数据通过卫星自动传回国内,系统由大气边界层观测子系统(气象塔),冰上主浮标(海冰观测子系统)、副浮标(上层海洋固定层位观测子系统)以及拖曳式海洋剖面观测仪等4个子系统组成。

对中国科学家来说,在北极建设无人值守的观测设备和“冰站”其实并不是新鲜事物。据报道,早在2008年,中国科考团队就开始在北极地区建设通过卫星传输资料的自动气象观测站。2016年,第七次北极科考期间,中国科学家曾建了6个短期“冰站”、1个长期“冰站”。然而,与以往相比,本次科考中建立的“冰站”的看点是首次布放自主研发的无人值守观测监测系统,实现对北极地区海洋、海冰、大气3个界面多个环境参数的连续观测和监测,获取完整的海冰生长消融过程中气-海-冰相互作用的数据。

自主研发无人值守的冰站系统不易,在冰上安装布放也很困难。由于气候变暖,北半球夏季的北极海冰大面积消融,而建立冰站必须尽可能选择面积较大、较坚固的海冰,这就需要在有限的时间内尽快遴选。这时,“雪龙号”上的船载直升机就派上用场,升空盘旋,仔细来回侦察,选择那些面积和厚度较大、裂隙较少的海冰。选定海冰之后,接着就是转运设备和施工,虽然是北极的夏季,但是冰面上不仅异常寒冷,而且天气多变,往往是狂风、大雪、浓雾接踵而至。施工队员克服重重困难,终于把设备安装到位并进行了成功测试。

来源:人民网