氨是人们生产生活最重要的化工原料之一。自上世纪初以来,工业上合成氨主要依赖于Haber-Bosch法,众所周知,该合成方法需要在高温高压(300~500℃、200~300atm)下进行,所需能耗极大,其年均能耗约占到世界能源总消耗的1~2%。而且由于原料氢气是通过矿物燃料转化而来,其获取过程也不可避免地会加重CO2的排放(约占到温室气体年排放量的1.5%)。与Haber-Bosch法相比,电催化氮还原固氮理论上可在常温常压下进行,并且原料水和氮气来源广泛,因而被认为是一种潜在的合成氨替代技术。

目前,电化学固氮面临的一个主要挑战是效率太低(产氨速率和电流效率),这主要是因为在常温常压下,由于N2中的氮氮三键非常牢固,氮气和氢气的反应在动力学上非常难于进行,而且由于析氢电位和氮还原电位非常接近,析氢作为竞争反应会严重制约氮还原合成氨的效率。近年来虽然很多研究表明通过抑制析氢可一定程度上提升氮还原合成氨的电流效率,但忽略的一个问题是:抑制析氢的同时难免也会制约催化剂的氮还原活性,因为从催化剂反应活性上来说,一个高效的氮还原催化剂首先也应该是一个优良的析氢催化剂,因为在含质子的溶液中,质子无疑会比N≡N键更容易活化。换言之,一种催化剂如果连质子都不能活化,更谈不上能活化氮气。因此,兼顾并平衡氮活化和析氢竞争反应对于电化学固氮催化剂的设计和选择尤为重要。

成果简介

近日,华南理工大学王海辉教授团队通过选用具有良好析氢活性的Mo2C作为氮还原催化剂,首次论证了在强析氢环境下实现高效氮还原反应的可行性,该成果以“Molybdenum Carbide Nanodots Enable Efficient Electrocatalytic Nitrogen Fixation under Ambient Conditions”为题发表在材料领域旗舰期刊Advanced Materials上。在这项研究中,作者通过合理设计催化剂的尺寸和空间结构——即通过将Mo2C以纳米点的形态低密度地镶嵌到超薄碳纳米片上,从而让Mo2C得以释放出其潜在的氮还原活性。具体来说,这种结构设计的优势在于它不仅能让Mo2C尽可能多的暴露活性位点,而且低密度的镶嵌可以有效地减少氢气溢出时在催化剂表面上的覆盖,从而增加了氮气扩散到催化剂表面的机会。电化学测试结果证实所合成的Mo2C/C催化剂具有优异的氮还原性能,其中合成氨的产率最高可达11.3 μg·h-1 mg-1Mo2C,库伦效率最高可达7.8%;15N2同位素示踪实验进一步证实了合成氨中的氮完全来源于直接供给的氮气;密度泛函理论计算表明,氮还原的催化活性中心完全来源于Mo2C,而且最优的反应路径为:*N2 → *NNH → *NNH2 → *NNH3 → *N + NH3 → *NH → *NH2 → *NH3 → NH3。此外,作者还通过调变析氢强度,深入研究了Mo2C催化剂上的析氢对氮还原过程的影响。实验结果表明,氮还原合成氨的产率可以随着析氢强度的增加而增强,而抑制析氢虽然能提升氮还原反应的库伦效率,但反而却会大幅降低产氨速率,从而证实了质子对于氮还原反应的不可或缺性。

图文介绍

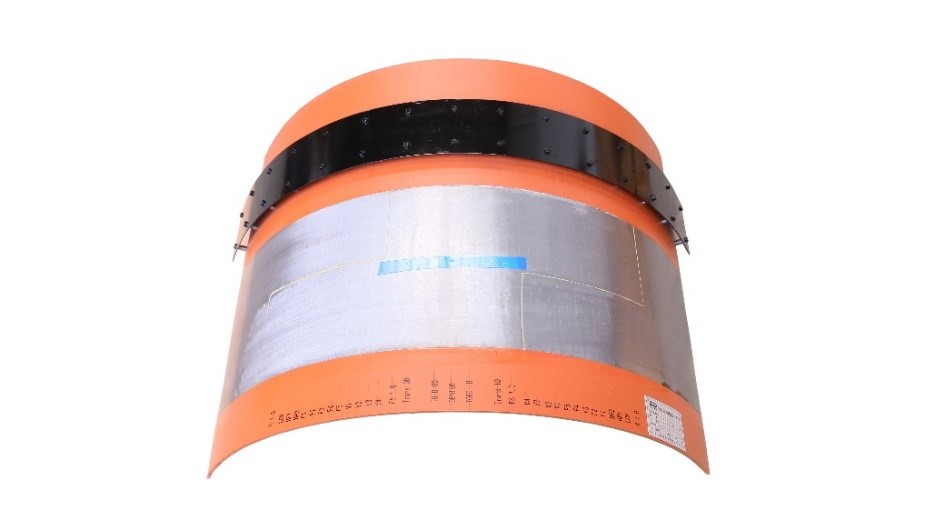

图1. Mo2C/C: a) 合成路线图;b) SEM图;c) AFM图;d) TEM图;e) HRTEM图;f) STEM图;g-h) EDS Mapping图。

图2. Mo2C/C催化氮还原合成氨的电化学性能及15N同位素示踪样品的核磁谱图。

图3. 以亲/疏水碳布为基底的Mo2C/C在不同pH条件下的电催化氮还原合成氨性能图及相对应机理示意图。

图4. a, b) Mo2C/C活性位点对N2吸附能图;c, d) Mo2C活性位点上氮还原反应路径及其对应的氮还原反应自由能图示。

小结

这项研究从实验上证实了具有高效析氢活性的催化剂材料应用于氮还原的可行性,从而极大地扩充了固氮催化剂的选择范围,同时这项研究也加深了对析氢竞争反应的认识,并为合理设计具有合适尺寸、空间结构以及析氢强度的氮还原催化剂提供了重要借鉴。

文章链接

Hui Cheng, Liang-Xin Ding,* Gao-Feng Chen, Lili Zhang, Jian Xue, and Haihui Wang*,Molybdenum Carbide Nanodots Enable Efficient Electrocatalytic Nitrogen Fixation under Ambient Conditions. Adv. Mater., 2018, DOI:10.1002/adma.201803694.

王海辉教授及团队简介

王海辉教授,1975年生,华南理工大学教授,博士生导师,长江学者特聘教授,英国皇家化学会Fellow。2003年毕业于中国科学院大连化学物理研究所,获博士学位。先后在德国汉诺威大学做洪堡学者和博士后研究人员。2011年入选广东省珠江学者特聘教授,2012年获得国家杰出青年基金,2015年入选科技部中青年科技创新领军人才,2016年入选英国皇家化学会Fellow。2018年5月,入选2017年度”长江学者奖励计划”特聘教授。在AIChE Journal,Angew. Chem. Int. Ed.,JACS,Nat. Commun.,Sci. Advances等学术期刊上,发表论文200余篇,论文被引用10727次(Google Scholar, 2018年10月8日),自2014年起连续入选爱思唯尔中国高被引学者(化学工程领域)。

来源:能源学人网