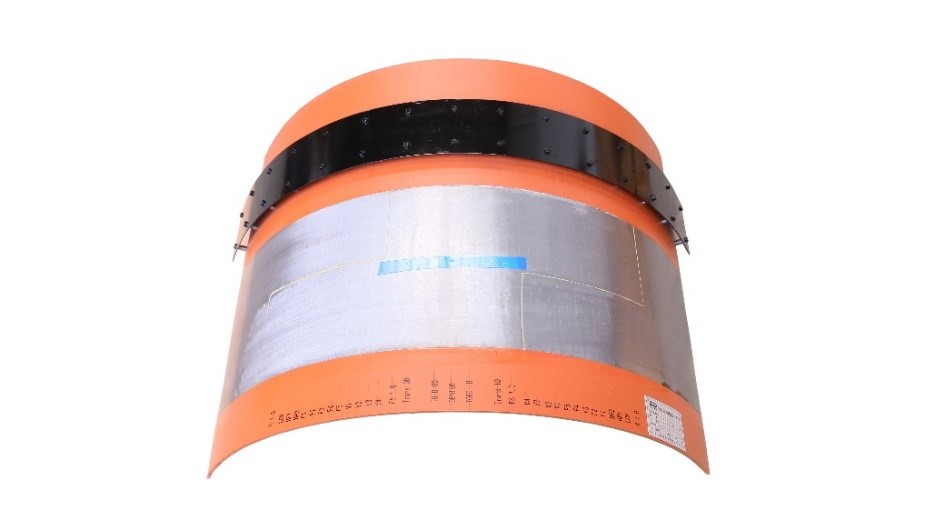

张素丽正在车间工作中。资料图片

她制作的工件能精确到头发丝粗细的1/4;她可以将重叠的两张A4纸只钻透上面一张,下面一张没有丝毫破损;她还可以在鲜鸡蛋上钻孔,外壳钻透而内膜不破损……

她成立的工作室,已先后攻克港铁探伤车车体制造等46项技术质量难关;她在钳工这条路上,一走就是26年,曾获全国三八红旗手、全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉……

她,就是中国中车集团株机公司洛阳分公司钳工、中车首席技能专家张素丽。

“钢铁也是有生命的,我得为它的生命质量负责”

机车钳工主要负责机车的装配和维修,每天都是和机床、火车头的零部件打交道,在很多人眼中,这是男人擅长的领域。可在中车集团株机公司洛阳分公司,张素丽打破了人们的刻板印象。

以专业第一名的成绩进入中车洛阳机车有限公司,张素丽从钳工划线到模具制作,认真研究每个工艺流程和制作工艺,力求做到手儿巧、活儿快。“练基本功时,手上起水泡、虎口皮下渗血都是常有的事。”张素丽伸开手,上面布满了伤疤和老茧……

在金工车间从事模具工作时,因为是手工作业,从模柄到底板,每一个组件都需要仔细分析。“钢铁也是有生命的,我得为它的生命质量负责。”张素丽说。

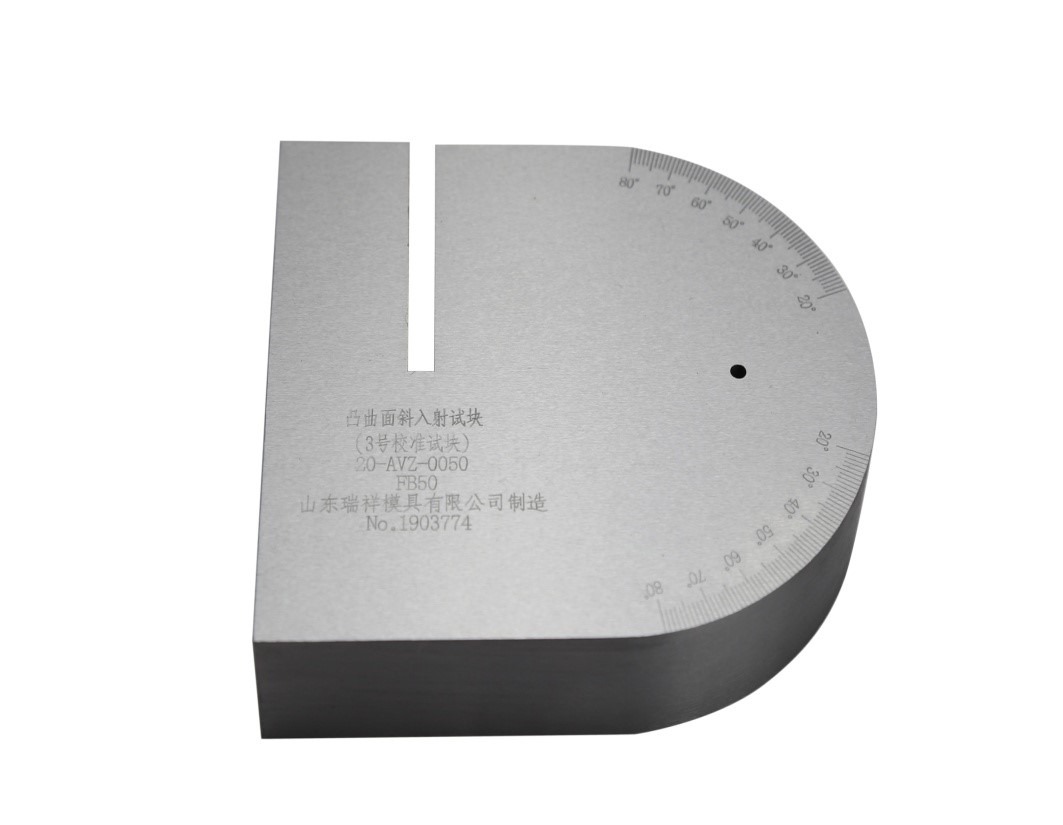

钳工对下手的力度要求很高:大一点松,小一点紧,偏一点就废,难就难在力度不好拿捏。张素丽介绍说,机车钳工的工作经常会遇到挑战,比如,一些专用量具的精度误差要求不到半丝,也就是0.005毫米,制作非常复杂,“别说是人手,就连数控机床都不一定能做到。”经过年复一年的磨练,张素丽的钳工技艺日益精湛,手工操作误差也越来越小。

张素丽用车间内的一台钻铣床进行展示:将一张A4纸折叠成双层,通过操作钻铣床,用钻头仅钻透了上层白纸,而下层白纸则没有任何破损。“我们实际工作要复杂得多,如果说这个精度是0.1毫米,实际工作中可能是0.02毫米,或者尺寸要求更小。”张素丽说。

“她干出来的活,比机器干出来的还要精密、还要准确一点。”同事陈鹏伟对张素丽的业务水平连连称赞。“别小看这项操作,这可是技术活;业务水平不高,是做不到的。”另一名工友说。

“比‘看着模具变成品’更快乐的事,就是把技术传授给更多的人”

“把应该做的事情做好,需要不断地学习新知识、探索新路子,以高标准确保产品的高质量。”张素丽说,为了掌握新技术,她自学了CAD制图、线切割的精确编程、普通机床的电路设计和故障排除等。此前,一款刚在国内应用的进口制动器发生故障,需要拆解维修,但车间的工友们面对陌生的制动器不知该从哪下手,于是大家找到了张素丽。没有图纸,没有技术资料,返厂又耗时太长,该怎么办?“试试呗,一点一点弄。”整整一个下午,通过不断摸索和尝试,张素丽终于把这个之前从未见过的制动器完整地拆开。“攻克技术难题并没有那么神秘,有时候就是解决‘差那一点儿’的事儿。”张素丽说。

而这“差一点儿”的事在现实中的价值往往会放大很多倍。由她参与研发的多种新模型给公司带来了巨大的收益,仅“DF4机车侧窗叶片成型模”一项就创造了30多万元的产值。

张素丽被工友们称为“钳工界女掌门”,是专啃“硬骨头”的“克难专业户”。因为张素丽业务能力过硬,工友们碰上了一些解不开的难题,都会习惯性地想到她。张素丽的徒弟郭玉茹说,不管哪个车间碰到难题,张素丽都会热心帮忙,用实践积累的技术来“解急救难”。更重要的是,张素丽在不断提升自身业务水平的同时,还主动将工作经验分享给其他工友。

不仅如此,张素丽还经常前往本地和外地技校,到学生实习场传授精湛技艺,让技艺在手手相授中不断创造新传奇。“比‘看着模具变成品’更快乐的事,就是把技术传授给更多的人。”张素丽说。

“用双手做出更高品质的机车,为中国制造业的高质量发展贡献全部力量”

2011年,张素丽技能大师工作室成立,这是全国首批50个技能大师工作室之一,致力于推广应用新技术,解决生产技术难题,攻克质量技术难关,培养高技能人才。张素丽发挥自身优势,利用工作室的条件和场地,在轮对修造装配、工装工具改进、创意改善、修旧利废等方面,为工友们解疑释惑,使工作室成为攻坚克难的阵地、交流互动的平台、增长才干的课堂。成立后的前两年,张素丽就带出徒弟30多人,其中有7人取得高级技师证书,11人取得技师证书。

“出现一些难题时,大家会经常来张素丽工作室共同讨论,通过思想碰撞、头脑风暴,最终把问题解决。”中车洛阳机车有限公司转向架事业部总经理纪洪波给工作室“点赞”。

工作室的成员们在张素丽的带领下不断破解技术难题,攻克了广州地铁轨检车落成等46项技术质量难关,完成了京沪高铁“Ⅰ、Ⅱ”型轨道模板等高尖端产品的制造装配,实现了中国内地轨道探伤车“第一台采用国际标准打造”“第一台出口”等多个第一。

31岁时被评为“全国技术能手”,32岁时获得“第七届中华技能大奖”,35岁时获得“全国五一劳动奖章”,43岁时荣获“全国劳动模范”荣誉称号……一项项荣誉的背后是张素丽连续26年的辛勤付出。

如今,张素丽依然坚守在一线。她说,自己虽然只是个小钳工,但也有大梦想,那就是“用双手做出更高品质的机车,为中国制造业的高质量发展贡献全部力量”。

来源:人民网-人民日报