一堆砂子、一堆石子、几袋水泥和一桶水,搅拌均匀,砌成你想要的形状,过几天就可以变得硬如岩石,无怪乎工程师们造了一个字:砼(tong2)来表示混凝土,人工石嘛!很生动形象有木有?

左边是水泥,它加了砂子、石子和水之后才叫混凝土,可不要搞错了

混凝土的使用要追溯到9000年前。在公元前7000年,以色列王国的加利利城就使用了简易的“混凝土”制作地板,当时的人使用煅烧的生石灰与砂子混合,在空气中缓慢硬化,最后居然也形成了强度。后来,罗马人又在这种材料的基础上加入了天然的火山灰,制造了表现更好的“混凝土”。正是用这种朴素的天然混凝土材料,罗马人修建了庞贝的大体积剧院、浴室和遍布城市的下水道。

七千年前的以色列加利利城,地板使用的就是“水泥”

一直到1824年,英国的花匠阿斯普丁将石灰石与黏土混合煅烧,形成了我们当代人使用的水泥的前身,然而,用它制作的混凝土在当时并没有比其它建筑材料强多少,因此销路并不好。

在19世纪初,天然石材还是建筑材料的主流,而当时世界上最好的建筑石材产自波特兰。为了打开销路,商家动了个歪心眼:把当时的水泥起名为“波特兰水泥”,让人误以为它和波特兰石有什么关系,进而忽悠大家来买。

与水泥并没有什么关系的波特兰石——除了颜色有一点像

尽管现代混凝土刚诞生的时候十分可怜,但随着科学的进步,混凝土开始逐渐发起了光。

1887年,法国科学家亨利发现了水泥的真实组分,接下来的几十年里,水泥水化形成强度的机理开始逐渐为人所知。掌握了原理,科学家们开始逐步改良水泥的烧制工艺,总结出混凝土的配比与强度规律,再依照规律,根据需求来选择合适的混凝土配比。

终于到了20世纪中叶,一个典型的建筑工地已经不再是小工一筐一筐地搬砖,然后瓦工一块一块地砌好;而是工人支好模板、拌好混凝土,捆扎钢筋笼,再将混凝土一股脑地倒上去,用振捣棒之类的东西来回振捣密实,最后抹平。相比起老老实实地砌砖,实在是优越到不知道哪里去了。

20世纪典型的混凝土施工场景

(三)庞大的建设量,逼迫科学家们想新的办法

到了20世纪后期,随着全世界土木工程建设量的增大、高层建筑的增加和劳动力成本的上升,人们逐渐发现,混凝土也没有那么“万能”了。

大楼施工到了30层,要把混凝土吊到100米的高空,光是这一步就要了亲命:这一斗一斗地吊上去,要多少天才能吊足一层的用量。等吊上去,混凝土早就硬了。好不容易把混凝土都吊上去,要把它平整无缝隙地铺满一层,又要上百个工人拿振捣棒振上一个下午。照这样下去,一栋摩天大楼盖好,一代人都过去了。

随着大楼越盖越高,对混凝土的强度要求也越来越大。要想混凝土强度高,就要少加水。可是加水少了,混凝土又拌不开。这样一来,混凝土就变得越来越不好用。这可怎么办呢?

干硬的混凝土搅拌不开,就会形成孔洞,严重危害安全

减水剂工作原理,将水泥颗粒分散开

同时,它又让混凝土易于流动,便于成型,不再需要费时费力地振捣了。以上这些都还不是最重要的。最重要的是,减水剂的引入,开启了混凝土输送新世界的大门:泵送!

加了合适比例的减水剂之后的混凝土,可以像水一样流动。这样一来,混凝土就不必再像过去那样一斗一斗地吊上楼,而是直接拿根钢管,一端通向楼顶,另一端通向一台强力泵车。

强力泵将混凝土顺着钢管泵上百米高空,楼上再也不需要上百个工人拿着振捣棒一处一处振捣了,只要有几个工人操纵泵管就好。混凝土泵到了楼上,自动就会流平,工人只要适当地用振捣棒“修整“一下形状就好。几滴小小的减水剂,解放了成千上万的劳力,同时也大大加快了施工速度。

21世纪的混凝土浇筑场景

光有减水剂,就能制出上面说的这种高性能混凝土吗?显然,事情远没有那么简单。

其实,单纯的减水剂不是个稀罕东西,早在1930年代,美国人就已经发明了混凝土减水剂并申请了专利。到1980年代,当代最常用的聚羧酸减水剂也被发明了出来。

然而,在混凝土的实际使用中,问题还是相当多。有时候,混凝土加了某种减水剂,凝结速度特别慢,浇筑之后迟迟不凝结,影响工程。更坏的情况是,混凝土加了减水剂可凝结速度变快了,在泵管里爬到一半就把管堵上了。有时候混凝土泵上去之后,发现明明混合得很好的水泥浆、石子和砂子分离开了,石子沉在最底下,最上面还浮着一层水:离析了。这样的混凝土只能直接打掉作废——没错,还要用料斗一斗一斗地运到楼下去。

除了减水剂,混凝土中的麻烦事儿还多着呢。水泥和矿物掺和料的比例和种类会影响混凝土的强度、凝结时间和流动性。就连我们以为“只是占个地方“的砂子和石子,也必须满足良好的级配。如果石子的尺寸稍有不对,那么即使减水剂用得再多再好,由于石子之间的阻力,混凝土也很难泵得动。

这些恼人的问题伴随着混凝土技术的发展始终存在。泵送混凝土看起来酷炫,用起来麻烦事多着呢!

(五)高性能混凝土研究的重任交给了中国

从21世纪开始,发达国家的建设逐渐停了下来,而中国超高层建筑的建设则开始了井喷式的发展。仅2016年一年,中国就建成了84栋200米以上的高楼。这样,解决高性能泵送混凝土各项“疑难杂症”的重任就落在了中国工程师们的头上。

泵送混凝土的质量,直接关系到超高层建筑的安全。为此,各大科研院所、施工单位都加入到了这项重大课题的攻关当中。

泵送混凝土的凝结时间是施工的重中之重。对此,国内建材企业投入大量精力开展对混凝土外加剂的研究。目前,新型的外加剂早已不是过去那种单纯的减水剂了,而是集减水、缓凝、引气等功效于一体的高效外加剂。混凝土强度需要多强、要泵多高,甚至罐车到工地要多久,都可以考虑在内,进而调整外加剂的种类和用量。

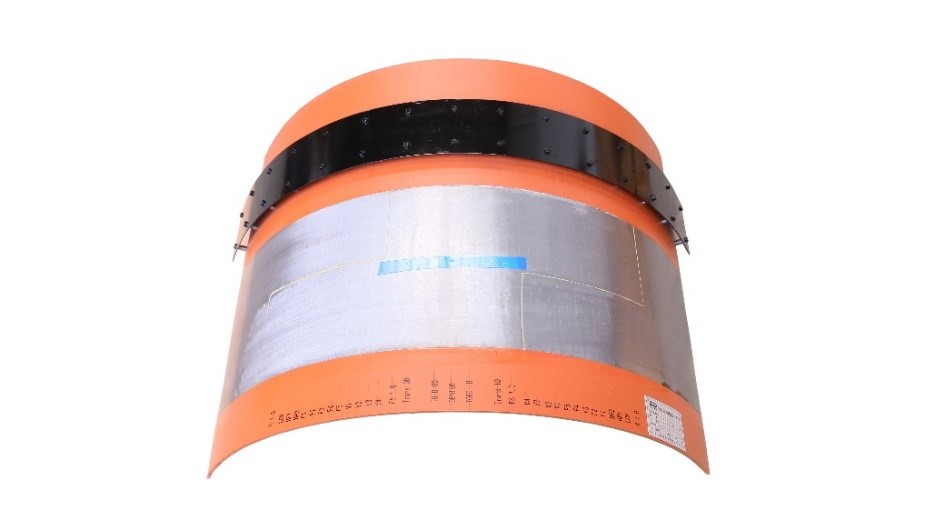

此外,不起眼的骨料也是研究的重点。高性能的混凝土绝不是随便用些石子就可以的,而是大石子、中石子、小石子按比例混合,级配优良,并与砂子的尺寸无缝衔接。这样可以最大限度地提高流动性、减小浆体的用量和对泵管壁的磨损。

骨料的级配优化后,流动性和密实度都得到了提升

通过多方面的研究与海量的工程经验,中国科研人员终于在高性能泵送混凝土领域做出了巨大的突破。2015年7月7日上午,全球首次混凝土千米泵送试验在华南第一高楼取得成功。这意味着,中国已经完全掌握了千米高楼建设的核心技术和关键的数据资料。

对于中国人来说,千米高楼的建设已经不再有技术上不可逾越的障碍了。中国不仅仅是在高度上领先。通过千米泵送运输到位的混凝土强度达到了100兆帕,比一般摩天大楼使用的混凝土强度还高上一倍。此外,混凝土的凝结时间、离析程度乃至对泵管弯角处的磨损程度都得到了有效的控制。

如同一百年前一样,如今,相比起工程上的成功,中国的科学家们更关注的,是成功背后的机理,包括流态混凝土的流体力学规律,还有水泥浆体水化的深层次原因等。在未来,掌握了更加本质的科学原理的人类,一定可以将混凝土这个“九千岁”,玩出更多的新花样,更好地造福人类。

结语

中国基建的快速发展,对混凝土技术的需求十分迫切,这促使中国在高性能泵送混凝土方面取得了许多突破。从泵送混凝土的凝结时间到骨料配比再到输送混凝土的泵管,中国先后解决了高性能泵送混凝土的各项“疑难杂症”,千米高楼的建设已经不再有技术上不可逾越的障碍。

来源:了不起的中国制造