炎炎夏日,站在窗边,听着聒噪的蝉声,看着路上稀稀落落的行人和车辆、还有那因为高温而显得模糊不清的路面,你不禁又调低了空调的度数,嘴里喃喃:“太热了太热了,迟点再出门吧”

空调本是人类夏季不可缺少的伙伴之一,但是它带来的环境影响让人们对其又爱又恨:能源危机被认为是21世纪最紧迫的问题,全球15%的电力消耗来自冷却系统。然而,个人制冷仅需要在人体自身的“微气候”中进行热管理即可实现,也就是说现今的制冷方式对于能源而言着实浪费!对此,东华大学的丁彬教授、斯阳研究员等人设计出一种可以在不使用任何电力情况下降温的材料FPU-BN,FPU-BN膜是通过聚合物(聚氨酯)、疏水型聚合物(氟化聚氨酯)和一种导热填料(氮化硼纳米片)混合后通过静电纺丝机制备的(图1a)制成的,可有效将热量从身体散发出去,同时又透气、防水且易于制造,不同于现有的降温技术:被动激活冷却机制或者体积大、重量大不适用于日常生活。该成果以“Thermoconductive, Moisture-Permeable, and Superhydrophobic Nanofibrous Membranes with Interpenetrated Boron Nitride Network for Personal Cooling Fabrics”为题发表在《ACS Applied Materials & Interfaces 》杂志。

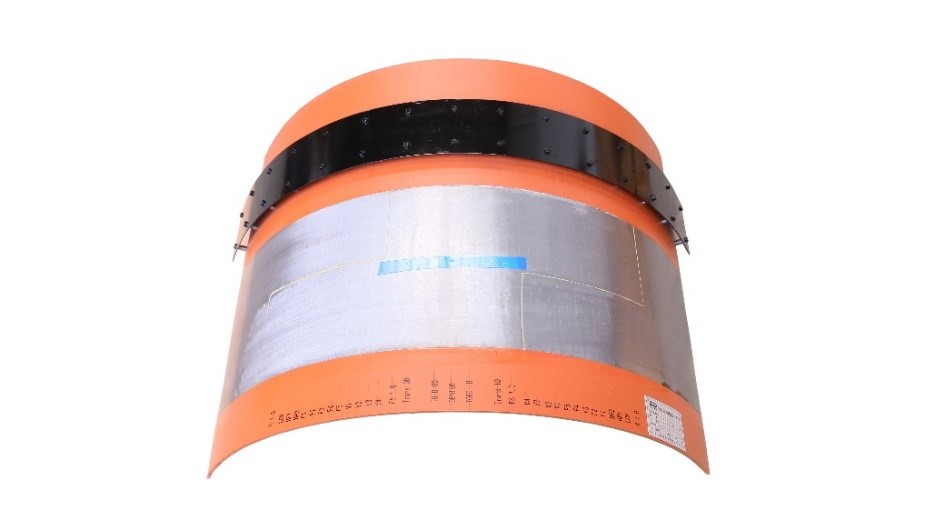

图1 (a)FPU/BN膜的制备与结构示意图;(b)FPU/BN膜的防水性、透气性和热传导的示意图

FPU-BN膜的制备与表征

用不同的BN纳米片(BN质量浓度为0、6、12、18和24%)制备了FPU-BN膜,所得膜形貌如图2a-e所示:随着BN含量的增加,BN纳米片随着纺丝射流一起沿着轴向堆积在FPU纳米纤维表面,呈线性的有序排列,纳米纤维相互连接。FT-IR光谱也证实BN纳米片的存在(图2f)上述表征结果证明材料复合膜保持疏水性的多孔结构,以透湿和组织水分渗透。

图2 不同BN含量的FPU/BN膜的SEM图像:(a)0(b)6(c)12(d)18和(e)24%(f) 不同BN含量的BN和FPU/BN膜的FTIR光谱

材料表面湿润性测试

文章探究不同BN膜的表面微观结构与湿润性。图3a显示膜表面的高度变化,随着BN含量的增加,膜表面的粗糙度(Ra值)从0.84μm增加到9.06μm;FPU/BN膜也从疏水状态转变为超疏水性状态;从图3b也可以看出,FPU/BN0纳米纤维表面光滑,与水滴接触面积更大,而含有BN的膜表面与水滴接触的面积减小,阻止水滴湿润材料。

图3 (a)以(1)0%(2)6%(3)12%和(4)18%BN质量比制造的FPU / BN膜的光学轮廓图图像 (b)FPU / BN18-RH90膜的超疏水性示意图

材料的透气性与导热性

人体释放的热量包括水分蒸发热损失和直接散热,材料结构决定水分蒸发热,而直接散热主要受织物的传热控制。因此,从透湿性和导热性2方面探究FPU/BN膜的热管理。静电纺纳米纤维形成的大部分空隙大于0.1μm,大于汗液水分的大小;图4a所示,FPU/BN随着BN纳米片的增加,膜的孔隙率由46%逐渐增加到62.5%,相应微孔膜传湿速率(WVT)从12.0kg m−2day−1提高到13.4。表明膜的孔隙率对膜WVT速率有积极影响,有利于释放水分蒸发。图4b表明,材料的透气性也随之提高,表明材料也可以通过气流轻易地传递热量。

图4 (a)FPU/BN膜的孔隙率和WVT速率(b)薄膜的透气性(c)FPU/BN膜的λ∥和λ⊥变化(d) FPU/BN膜的Rct与Ret变化

为更直观地展现材料的导热性与透气性,作者们加热FM1、FM-2和FM-3膜(FM1、FM-2和FM-3分别表示FPU/BN0膜、FPU/BN18-RH90膜、FPU/BN18-RH30,90/30为纺丝湿度),观察材料的温度变化,如图5a所示:在热传导过程中,FM-3表面温度升高更快,这是因为FM-3超高的热导率而表现出快速的热响应;另外,FM-3膜在加热40s后的平衡表面温度为31.2°C,与FM-1和FM-2相比分别提高了1.2和0.7°C(图5b),表明FM-3膜优越的传热能力,优秀的热转移能力表明材料可以立即转移身体产生的热量,使身体时刻保持凉爽。

接着,作者们将FPU/BN18-RH50膜固定在密闭室之间,密闭室与进气管相连,发现注入的空气很容易通过膜,并在膜表面产生大量的气泡,表明其优秀的透气性。

图5 (a)FM-1、FM-2和FM-3在加热过程中的红外热像图(b)表面温度随FM-1、FM-2和FM-3加热时间的变化(c) FPU/BN膜的防水透气性演示

小结

有了这款“行走的空调”,随时随地享受凉爽舒畅的感受,无惧高温,无畏流汗!并且,研究人员说,这款新型膜不仅可用于个人降温,而且还可用于太阳能收集,海水淡化和电子设备的热管理。

全文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.0c04486

来源: 高分子科学前沿