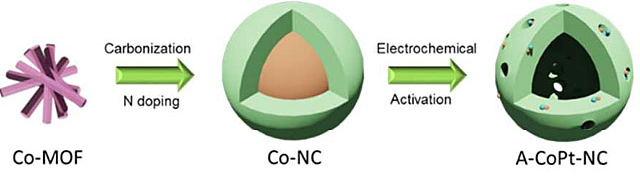

近日,澳大利亚格里菲斯大学的姚向东教授(点击查看介绍)课题组通过碳材料基底上的缺陷调控(Materials Chemistry Frontiers, 2018, 2, 1250; Chemical Society Reviews, 2018, 47, 7628),成功制备了一种铂钴双金属原子催化剂(A-CoPt-NC)。该催化剂具有极高的ORR反应活性以及4电子反应选择性。作者利用Co-MOF作为前驱体,首先通过一步法的掺氮碳化处理得到具有Co-NC的核壳结构。随后,他们进一步通过电化学活化的方法,使碳壳层上的局部无定形碳氧化,得到含有丰富“缺陷结构”的石墨碳断层通道。由于石墨碳断层的形成,原来致密的碳壳层打开,实现了酸液向金属内核的蚀刻过程,致使途经石墨层断口处的Pt与Co阳离子大量地捕获并锚定在其缺陷结构中,形成高密度的毗邻Pt-Co原子活性中心对(图1)。

图1. 在A-CoPt-NC催化剂中,高密度的毗邻单原子活性中心对的形成过程。

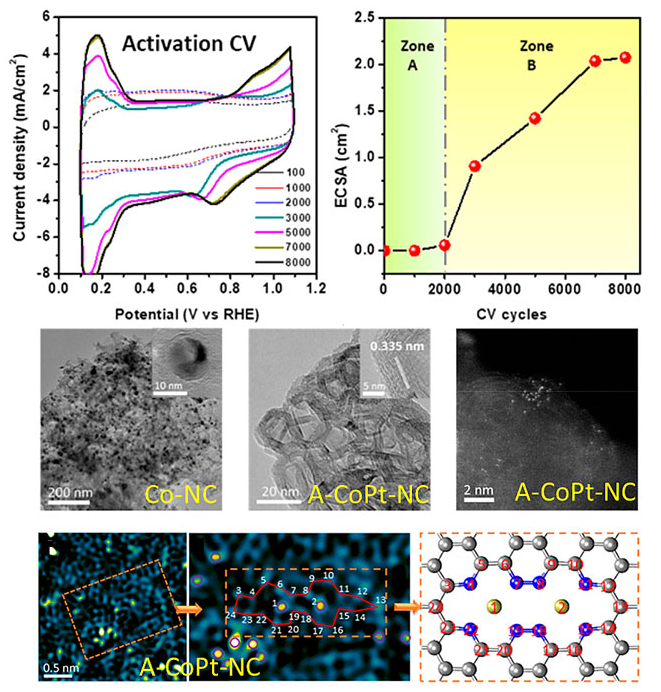

该工作中电化学活化过程为8000圈伏安循环,实验表明7000圈之后,Pt的负载量即趋于饱和。电化学活化得到的A-CoPt-NC为空心石墨球结构,进一步的球差电镜表征分析表明,金属原子集中分布在石墨层缺口处,并且双金属原子锚定在两个耦合的双空位缺陷中,为研究催化机理提供了理论模型依据(图2)。

图2. 电化学活化过程,碳缺陷内毗邻单原子对的电镜结构表征。

ORR电化学性能测试表明A-CoPt-NC的半波电位达到0.92 V vs RHE,比商业Pt/C高90 mV(图3)。同时,A-CoPt-NC的质量活性达到45.47 A/mg,TOF值达到45.8 s-1,比活性达到1.41 mA/cm2。稳定性测试数据表明,经过4小时的反应后,A-CoPt-NC仍然保留96.4%的活性。相比金属原子分散催化剂(A-Pt-NC和A-Co-NC),A-CoPt-NC都表现出更加优异的ORR反应活性。说明毗邻Co与Pt原子之间的协同作用对ORR反应的促进更为重要。随后的密度泛函理论(DFT)计算证明,缺陷基的CoPt双金属配位结构可调控催化剂表面的电子结构,引入更加明显的电荷极化效应,提高了催化剂ORR的4电子反应选择性(图3)。计算得到的理论起始电位0.93 V vs RHE与实验结果相吻合。这一结果表明,即使是原子分散的Pt催化剂,只要通过合理的缺陷结构调控,也可以达到与Pt/C催化剂相同的4电子反应选择性以及更高的催化活性。

图3. A-CoPt-NC催化剂ORR性能的对比测试,不同毗邻单原子对在缺陷基配位结构中的电荷分布。

这一成果近期发表在Journal of the American Chemical Society上,文章的第一作者是张龙舟博士和Julia Melisande Theresa Agatha Fischer博士,通讯作者是贾毅博士和姚向东教授。

该论文作者为:Longzhou Zhang, Julia Melisande Theresa Agatha Fischer, Yi Alec Jia, Xuecheng Yan, Wei Xu, Xiyang Wang, Jun Chen, Dongjiang Yang, Hongwei Liu, Linzhou Zhuang, Marlies Hankel, Debra J Searles, Keke Huang, Shouhua Feng, Christopher Leslie Brown, Xiangdong Yao

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面,或点此查看原文):

Coordination of Atomic Co–Pt Coupling Species at Carbon Defects as Active Sites for Oxygen Reduction Reaction

J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 10757, DOI: 10.1021/jacs.8b04647

姚向东教授团队简介

姚向东博士现任吉林大学和澳大利亚格里菲斯大学能源材料终身教授,澳中能源和环境材料联合实验室主任。姚向东教授团队的研究集中在新能源材料,尤其是储氢材料、太阳能辅助制氢和氢能综合利用方向。近年来,姚向东教授课题组在Chemical Society Reviews、Chem、Nature Communications、Journal of the American Chemical Society、Advanced Materials、Advanced Energy Materials、Angew. Chem. Int. Ed.、ACS Nano 等具有国际影响力的主流期刊上共发表了160多篇学术论文,受邀在国际/国内学术会议上做报告80余次。

https://www.x-mol.com/university/faculty/50158

科研思路分析

Q:这项研究最初是什么目的?或者说想法是怎么产生的?

A:这项研究的初衷是解决Pt原子分散催化剂ORR中4电子选择性低的问题。正如前文所述,在氧还原反应中已有的论文表明,原子分散Pt(Pt-Pt之间距离大于其相互作用距离)催化2电子反应路径,而Pt纳米团簇催化剂催化4电子反应路径。那么能不能通过减小金属原子之间的距离,使之发生协同作用,从而提高4电子路径的反应选择性呢?这样既可以保证高活性,又可以减小Pt的使用量。

Q:研究过程中遇到哪些挑战?

A:这项研究最大的挑战在于如何缩短金属原子的间距。过去的金属单原子催化剂中金属原子都均匀分散在催化剂表面,分布稀疏,其间距超过相互作用距离。如果提高金属单原子前驱体的投料量,会有两种情况,第一种就是导致金属原子团聚,生成团簇甚至大颗粒;第二种就是金属单原子并没有更密集,多余的金属前驱体并不能负载到载体上。我们根据之前金属单原子的合成经验,提出了一套电活化逐步还原法制备局部集中分布的Pt、Co单原子。在电活化过程中,石墨层中的无定型碳氧化,使石墨层产生缺口,电解液可以渗透进壳层,将内部的Co核心溶解。同时溶液里的Pt与Co阳离子在循环伏安扫描中被缺口处的碳缺陷捕获,继而集中分布在断口处,减小了金属原子的间距,实现其相互之间的协同作用。

Q:该研究成果可能有哪些重要的应用?哪些领域的企业或研究机构可能从该成果中获得帮助?

A:这项研究成果主要的贡献有两点,一是提出了一种合成局部集中分散的金属原子催化剂的合成策略。这种合成策略可以进一步推广至其他金属原子催化剂的合成中,并用于不同的催化反应。二是制备了一种低金属负载量(Pt负载量为0.16 wt%)、高反应活性、高4电子反应选择性的ORR催化剂。这种ORR催化剂具有低成本、高活性的优势,有望大规模制备成为目前商业Pt/C的有力竞争者,并应用在日趋火热的燃料电池领域。

来源:X-MOL